「ダイアナ妃は自らの死を偽装した(実は生きていた)」という質問に「そう思う」と答える人は、「ダイアナ妃は、実は英国の秘密情報機関によって暗殺された」という質問にも「そう思う」と答えたのだ。

「つまり、ダイアナ妃は生きているのに、同時にダイアナ妃は暗殺されたとも思っている。このように明らかに矛盾していても、陰謀論を信じる人は『実は』といった言葉に惹かれるようです。その原動力になるのが、陰謀論的信念と呼ばれるものです」(先の専門家)

こうした陰謀論を信じる人は、推論力や想像力は高いが、批判的に考える力が弱いと言う。

「『動機づけられた推論』といって、自身のレンズを通して整合的に解釈する認知メカニズムが影響しています。例えば、何かの事件が起きると普通は証拠を積み上げながら推論していきますが、陰謀論を信じている人は『逆向きの推論』になりがちです。『捏造事件』と呼ばれるような、犯人を決めつけそれに合う都合のいい証拠だけを採用するのと同じ。陰謀論は正しいという答えに合う理由だけを、後付けで見つけようとするのです」(同)

陰謀論に陥らないための「特効薬」はない。だが、陰謀論が広がると「事実に基づいた判断ができなくなっていく」と先の専門家は指摘する。

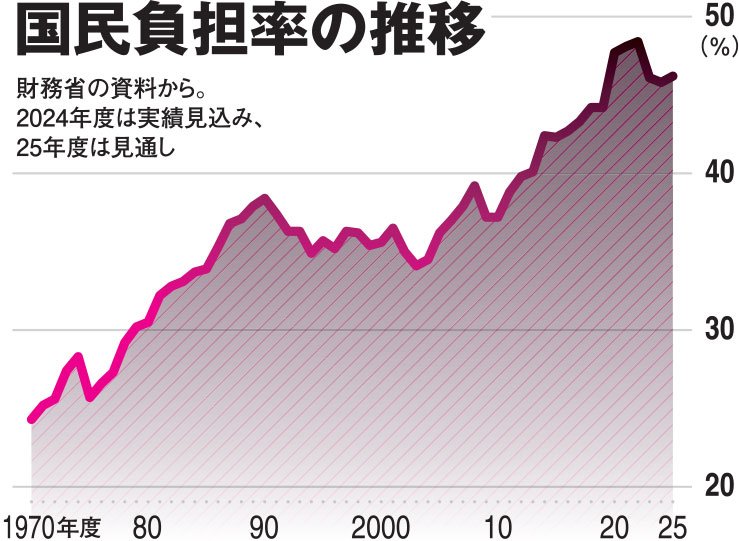

その影響が、財務省に対する「陰謀論」に表れているのかもしれない。先の専門家は言う。

「見ているものは一緒なのに違う事実が見えている状態では、公正な判断ができません。それが弱者に向かえば弱者が批判されることになり、別の層に向かえばその人たちが批判されます。そうなれば、一部の人が理不尽に不公正な扱いを受けるなど、民主主義が歪みます」

(編集部・野村昌二)

※AERA 2025年4月14日号より抜粋