米ローリングストーン誌が2003年に編んだ名盤500選(The 500 Greatest Albums of All Time)は、もちろん絶対的な価値基準ではないが、かなり信頼できる内容のものであり、少なくとも上位100位までに関しては個人的にも納得できる名盤選として受け止めてきた。

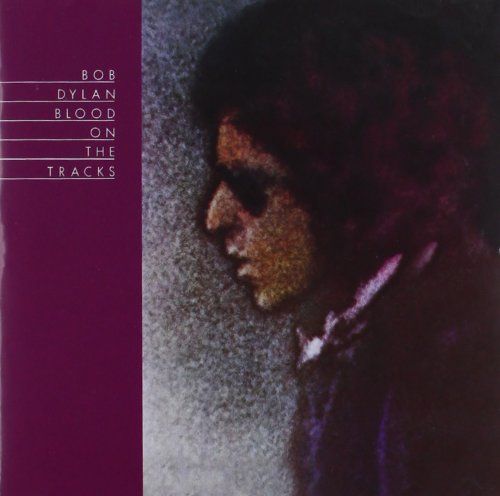

そのリストで、ボブ・ディランが1975年に発表した『ブラッド・オン・ザ・トラックス』は16位にランクされている。4位『ハイウェイ61リヴィジテッド』、9位『ブロンド・オン・ブロンド』に次ぐポジションで、つまり、ディラン作品としては3位。ほかの雑誌やメディアでも『血の轍』の邦題で知られるこのアルバムは概ね「四つ半~五つ星」を獲得していて、あるいはまた「70年代を代表する傑作」と紹介されるなど、評価はきわめて高い。

その制作は、ザ・バンドとの北米ツアーを終えたあと、集中して曲を書き上げるところからスタートしている。前後してディランは「プロダクションに関してはアーティスト側に決定権がある」ことを条件にコロムビアと再契約。そして1974年の秋、《デュエリング・バンジョー》などで知られるエリック・ワイズバーグのバンド、エンジニアのフィル・ラモーンらとともにニューヨークのスタジオに入るのだが、その態勢での録音は途中で断念。ベース奏者のトニー・ブラウンらとかなりシンプルなサウンドでアルバムを仕上げた。

ところが、弟のデイヴィッドに完成した音を聞かせると否定的な反応が返ってきたこともあり、その年の暮れ、ミネアポリスのスタジオで現地のミュージシャンたちと5曲を再録音。ほぼ「録って出し」の状態で、翌年1月、『ブラッド・オン・ザ・トラックス』を発表したのだった。

全10曲中、《タングルド・アップ・イン・ブルー》《イディオット・ウィンド》《シェルター・フロム・ザ・ウィンド》など5曲がミネアポリス録音、《シンプル・トゥイスト・オブ・フェイト》《シェルター・フロム・ザ・ストーム》など5曲がニューヨーク録音という構成。ワイズバーグとのセッションからも《ミート・ミー・イン・ザ・モーニング》が採用された(再録音された曲の別ヴァージョンは、のちにブートレッグ・シリーズなどで公開されている)。

雑ないい方をすると、ドラムスの入った曲がミネアポリス録音、入っていない曲がニューヨーク録音ということになる。最初のセッションでは録音中に構成が変更された曲もあり、また、結果的にミックスにはほとんど時間がかけられていないようなのだが、『ブラッド・オン・ザ・トラックス』は、不思議な統一感で貫かれている。33歳の時点で書き上げた《ブルーにこんがらがって》《愚かな風》《運命のひとひねり》などはノーベル賞に関する報道でも、ディランの文学性を象徴する作品としてしばしば取り上げられていたものであり、ここで彼は、芸術家として一つの頂点を究めたといえるのではないだろうか。

当時、ディランと妻サラとの関係は急激に悪化していたらしい。実際、このあとに触れるローリング・サンダー・レヴューなどをへて最終的には77年に離婚することになり、そういったことが収録曲の歌詞の背景にあるというとらえ方をする人も多いようだ。しかし本来の芸術作品は、単なる日記や心情の吐露でなく、その先にある普遍性を目指すべきもの。オリジナル・ライナーノーツを任された作家のピート・ハミルは、そこで、そういうスタンスで創作活動に取り組むディランの才能をこう評している。「彼は、荒れ狂う海を、ワイングラスのなかで描くことができる」。[次回11/9(水)更新予定]