2月17日の衆院予算委で、江藤農水相は「判断がおそかったということも含めあらゆる批判を受け止めたい。営農者の生産意欲をそぐことが怖かった。夜も寝れないぐらい迷った」と吐露した。

備蓄米の放出の方針は決めたものの、まだ市場には出回っていない。放出するのは「消えた21万トン」と同じ量を予定している。国の財産である以上、入札という手続きをとる。もっとも高い値段を付けた人に買ってもらうやり方だ。

注目は3月上旬の入札

しかし、これではコメの値段が逆に上昇することもある。このため「過剰な競争にならないように」と参加業者のこれまでの取扱量を参考に一定の制限をかけた。

入札は3月上旬に行われ、下旬から4月には市場に供給され、店頭に並ぶことになる。

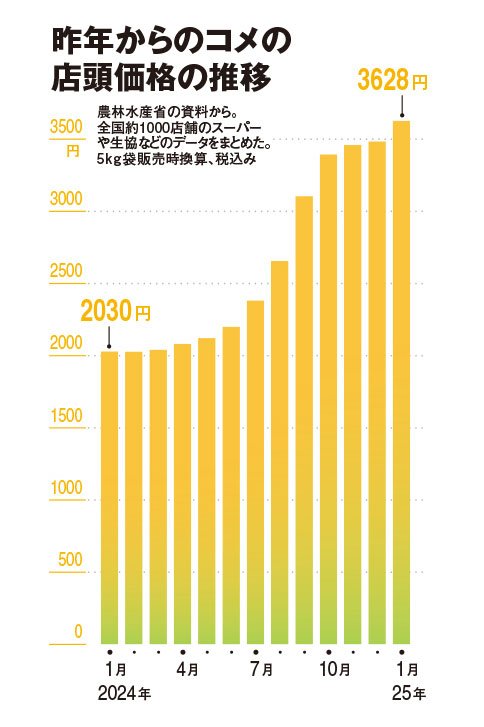

農水省が備蓄米の放出に舵を切った時点で、価格が急落するとの見方もあった。だが、一時的に下がったものの、今も高止まりの状態が続く。

民間のコメ調査会社米穀データバンク(東京)によると、スポット市場で今年1月の関東コシヒカリの価格は4万8千円(60キログラムあたりの玄米)ほどだった。農水省の備蓄米放出の決定で4万5千~4万6千円にやや下がったが、その後は4万6千~4万7千円で高止まりしている。例年はこの時期、1万数千円で取引されており、実に4倍ほどの水準だ。平丞社長は「(備蓄米放出の動きを)買い手も、売り手も、様子見の状態ではないか」と話す。

21万トンは、日数にならすと11日分、お茶碗だと32億杯分に相当する。農水省の担当者は「相当なインパクトのある量で、これでコメの流通の目詰まりを解消したい」と意気込むが、「遅きに失した。この状態で供給量が増えてもどこまで値段が下がるのか」との声もあり、不透明感も漂う。

モノの価格は需要と供給とのバランスで決まるとされるが、そのときのタイミングも大切。一度ミスを犯した農水省にもう失敗は許されない。

(経済ジャーナリスト・加藤裕則)

※AERA 2025年3月10日号 より抜粋