国立大の医学部が西日本に多い背景をたどると江戸時代までさかのぼる。

「多くの藩校が蘭学、医学を教えていました。明治維新に勝利した西国雄藩の藩校が、そのまま国立大学になった例もあります。戦前は官立医学部13校のうち、西日本は8校あり、九州だけで3校ありました」

1973年に「一県一医大構想」が閣議決定され、16の国立医大ができた。

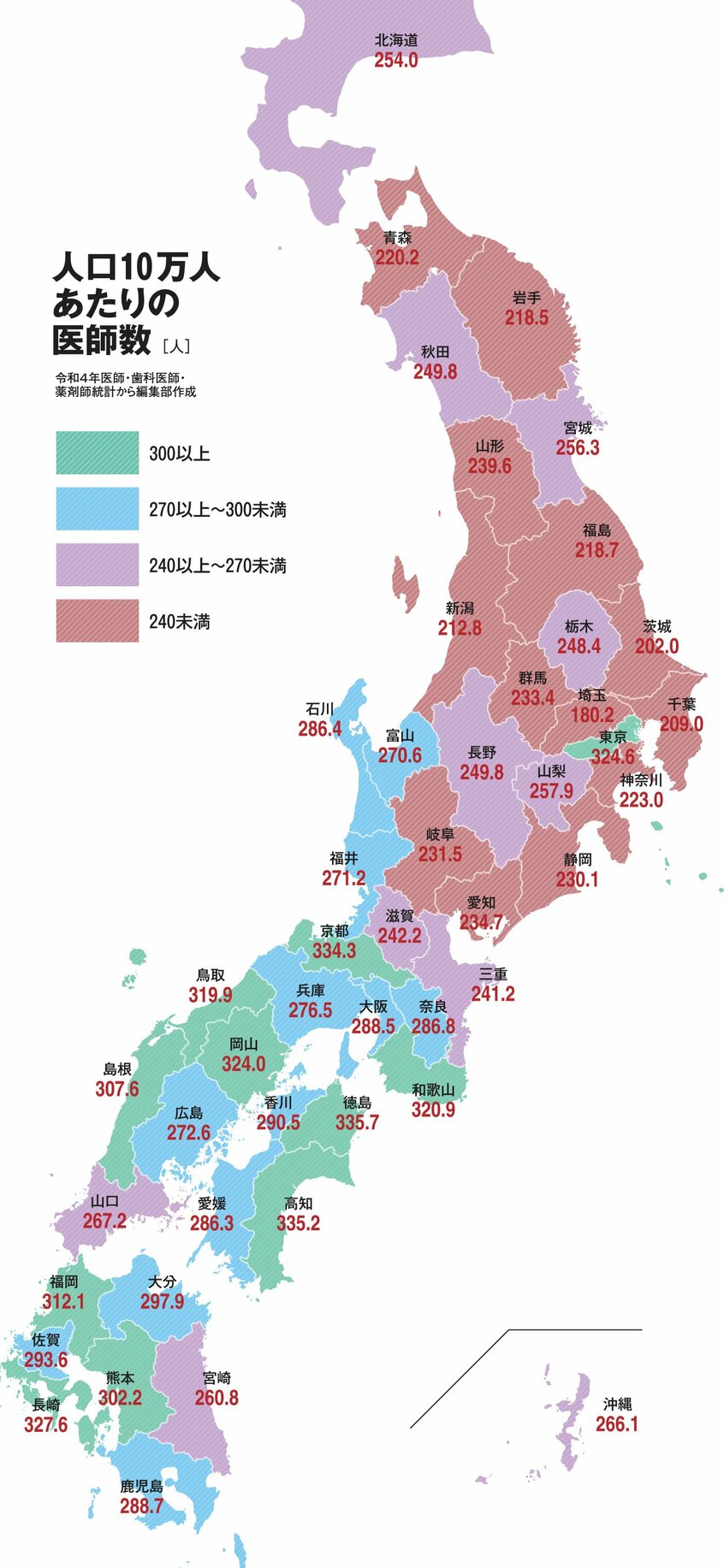

「島根県など人口の少ない県にも医学部ができましたが、東日本ではほとんど一県一医大のままでした。厚生省(当時)が医師過剰論を唱えて、以降は医学部を作りづらくなりました。そして一県あたりの人口が多くて広い東北、人口が急増した関東で、医師数が少ない状況になったのです」

埼玉県は人口でみると、全国5位の733万人を誇るが、医療機関で働く人口10万人あたりの医師数は最下位。防衛医科大学校を除けば県内に医学部は私立大学1校しかない。順天堂大学医学部の新しい付属病院の建設が期待されていたが、病院整備費の高騰などにより、計画は白紙になったと昨年11月に報じられた。(編集部・井上有紀子)

※AERA 2025年2月3日号より抜粋