復刊まで

廃刊からおよそ7年半を経て、「アサヒカメラ」は1949(昭和24)年10月号で復刊した。編集長の津村秀夫はその背景について「復刊の辞」でこう述べている。

「戦後の写真工業の復興に見るべきものがあり、一面また写真技術が平和来とともに益々その社会的要求を増大して行く大勢を眺めて、じっとしておられなくなったからにほかなりません」

確かにカメラ業界の立ち直りは早く、すでに活気を帯びていた。敗戦直後からGHQ(連合国軍総司令部)の後押しもあって、小西六写真工業(現・コニカミノルタ)、千代田光学精工(同上)、マミヤ光機(現・マミヤ・オーピー)、精機光学工業(現・キヤノン)などは進駐軍向けとしてカメラ生産を再開していた。加えて日本光学工業(現・ニコン)や高千穂光学工業(現・オリンパス)などの軍需用光学メーカーが民生に転換、富士写真フイルム(現・富士フイルムホールディングス)もカメラ製造に進出した。これらの企業には日中戦争以降に蓄積した技術があり開発者もいたが、ほかにも多数のメーカーが生まれた。復刊の年には、GHQが民需用のロールフィルムの販売を許可したことで、国産カメラと感材が入手しやすくなり、アマチュアの写真熱はさらに高まった。

写真雑誌も46年1月に「カメラ」(アルス社)が、翌年には「光画月刊」(光画荘)が復刊。新たに「日本カメラ」(日本カメラ社)の前身「アマチュア写真叢書」(光芸社)や「フォトアート」(研光社)、「フォトグラフィ」(フォトグラフィ)などが創刊されている。とはいえ、まだ印刷用紙も不足し編集体制も不自由だった。

本誌の復刊にもかなり無理があった。まず津村が編集長に指名されたのは49年7月中旬で、準備期間はわずか2カ月余り。しかも、彼は写真について疎かった。30年代から映画畑を歩み、「Q」の筆名による明快で辛辣(しんらつ)な映画評が大衆的な支持を得ていた。復刊を任されたのは映像関係に強いと見られたからだが、本人は戸惑った。そこで戦前に本誌の編集者だった子安正直の参加を条件に、職責を引き受けた。

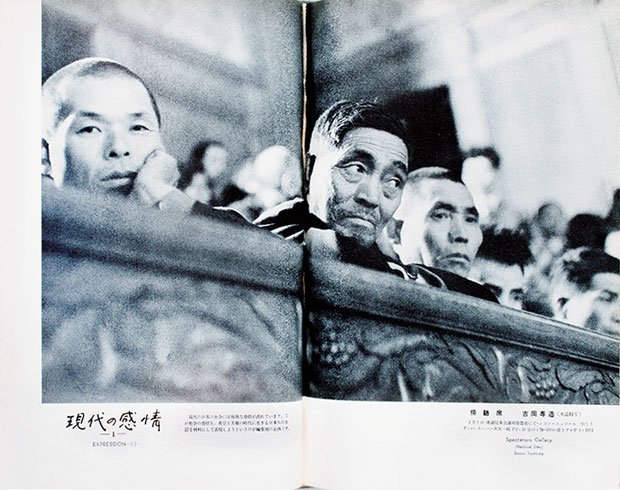

その津村は「復刊の辞」で、従来のようにアマチュアによる「写真芸術」の展開に留意しながらも「海外の科学知識の吸収とともに、一面また大いに写真の持つ倫理的、社会的任務と責任を自覚しつつ進みたい」とした。社会性の重視という点は、復刊記念として募集した懸賞写真のテーマ「戦後日本の生活を撮影したもの」にもよく表れている。

考えが固まったのは、有力なアマチュア写壇に協力を呼びかけたものの、集まってきた作品に失望を覚えたからだった。津村は社会の現状に即した写真を提示しうる写真家を、一人だけ知っていた。それは報道写真の第一人者、木村伊兵衛である。

初対面は33年12月。津村は、発足したばかりの日本工房に参加していた木村の個展「ライカによる文芸家肖像写真展」を取材しに行った。このとき江戸っ子らしい洒脱(しゃだつ)な話術と「学歴のないくせに芸術的センスのあることでは、なまなかの大学文化出身者などの、とうてい及び難い鋭さ」(『木村伊兵衛写真全集昭和時代 第2巻』筑摩書房)に津村は感心し、同時にウマが合うと確信した。その木村に、津村は復刊第1号の表紙、新東宝の新人女優の角梨枝子のポートレート撮影を依頼したのだった。

木村にとって、これは「寝耳に水」の話だったという。だが「心の中に仕事ができる喜びがこみあげてきて」(本誌69年10月号「特集・私とアサヒカメラ」)快諾した。報道写真の第一人者といえども、当時は仕事に飢えていた。

津村の布陣

大戦中、木村は参謀本部の写真宣伝機関である東方社の写真部長として「FRONT」など対外宣伝誌の制作に携わった。敗戦を経て同社は文化社と名を変え、被爆地広島の記録を担当したり、『東京・1945年秋』などの出版物を出したりしたが、47年に解散。次いで、その年11月に名取洋之助が日本の「ライフ」たるべく創刊した「週刊サンニュース」(サン・ニュース・フォトス)の写真責任者となった。ここで20代の三木淳、稲村隆正、薗部澄、三堀家義、長野重一、田沼武能などの写真家志望者に範を見せたが、これも49年3月号で休刊する。ついにフリーとなったが、先行きは不安だった。

そんな折に依頼された撮影である。木村は久々の緊張を覚え、「女の持っている、色気とか、個性とかいった内的なもの」(前出)を表現すべく四苦八苦したという。だが、この表紙は好評を得た。続く11月号で発表した、津村の企画による初代中村吉右衛門の楽屋と舞台をテーマにした「吉右衛門の石切梶原」も同様の反応を得た。

こうした編集部主導の企画は翌年から「特写」と称され、木村はそれを精力的にこなしつつ、技法解説や座談会でも本誌の中心的な位置を占めた。津村はこの木村を顧問格とし、渡辺義雄と金丸重嶺というベテランにも大いに頼った。

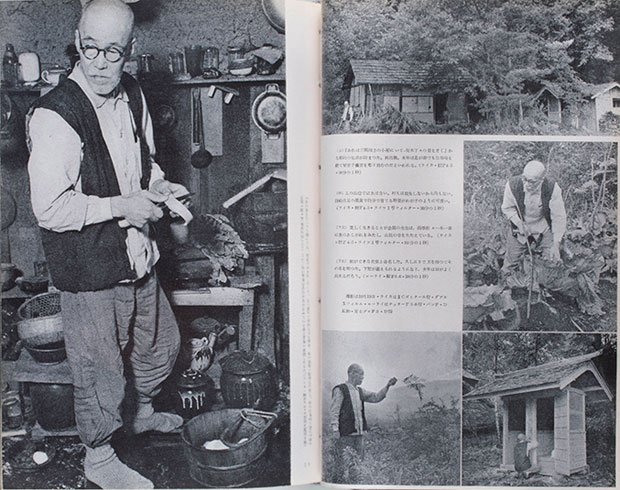

彼らに加え、新しいスターとして期待したのが、戦中から新潟県高田市(現・上越市)に住んで雪国の民俗記録に取り組んでいた、34歳の濱谷浩だった。津村は50年1月号の「孤独に生きる 高村光太郎氏」を皮切りに、濱谷にもたびたび特写を任せた。

さらに、評価を高めつつあった、30歳前後の三木、稲村、秋山庄太郎、大竹省二の4人に注目している。三木は、49年にはじめて「ライフ」誌に写真を発表し、同年8月にはタイムライフ社に採用されて意気軒高としていた。稲村と秋山は早大の同窓で、共同事務所を開いたこともあるが、その後稲村は「週刊サンニュース」で永井荷風を囲む踊り子の写真などを発表、一方の秋山は近代映画社に入り女優の写真で株を上げていた。

大竹はGHQが接収した日比谷のアーニーパイル劇場(東京宝塚劇場)の広報カメラマンとして本場のショービジネスを間近で眺め、高嶺(たかね)の花だったカラーフィルムも自由に使えた。劇場広報部が48年に解散すると、写真雑誌で女性のポートレートなどを発表している。

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/120m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/120m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/120m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第13回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/6/7/120m/img_6730dfbf18da117fa17d0746da6ccfa618420.jpg)