ボブ・ディランの《ミスター・タンブリン・マン》を(恥ずかしくなるほど古臭い表現だが)ロック調に焼き直した2分155秒ほどのシングルで、1965年春、第一歩を踏み出したザ・バーズ。全米チャートの1位まで上昇したこの曲によって彼らは、結果的にディランの変革をあと押しし、さらには、ビーチ・ボーイズとともに、多くの若者たちの興味と関心をロサンゼルスに向けさせることとなった。

その後もバーズはさまざまな形でディランの曲と向きあっていくのだが(のちに『ザ・バーズ・プレイ・ディラン』という、ディラン作品ばかり13曲を収めたコンピレーション・アルバムも発売されている)、60年代半ばのあの時代、つぎつぎと新しい方向性を打ち出したバンドやアーティストが登場してくるなか、彼らもまた変化を繰り返していった。

たとえば、66年夏発表の通算3作目『フィフス・ディメンション』では、サンフランシスコ/ヘイト・アシュベリーの動向を少なからず意識したものと思われる、いわゆるサイケデリック・ロックにも取り組んでいる。さらには、後輩のバッファロー・スプリングフィールドに刺激された部分もあったと思うのだが、翌67年の『ヤンガー・ザン・イエスタデイ』では意欲的にカントリー的な要素も取り入れていた。

しかし、この過程で、結成当時のメンバーがつぎつぎと去っていってしまうことにもなった。前回のコラムで書いたとおり、デイヴィッド・クロスビーに関して言えば、「追い出された」という状態だった。もっともヒッピー的な指向が強く、また独自の変則チューニングを生かした複雑なコード進行の曲を好む彼とロジャー・マッギンは対立することが多かったようだ。CSNYのライヴ・アルバム『4ウェイ・ストリート』に収められたクロスビーの作品《トライアッド》は、バーズには採用されなかったものと言われていて、解雇/脱退は避けられない流れだったのだろう。

67年の暮れには、マッギンとクリス・ヒルマンだけということになってしまうのだが、このときに参加したのが、グラム・パースンズだった。1946年フロリダ州に生まれた彼は、もちろん初期のロックンロールから刺激を受けたが、のちにグリニッジヴィレッジのフォーク・シーンにも飛び込み、さらには、短期間ながらハーヴァードで学んでいた時期にマール・ハガードらの影響でカントリーに強い興味を抱くようになったという男だ。

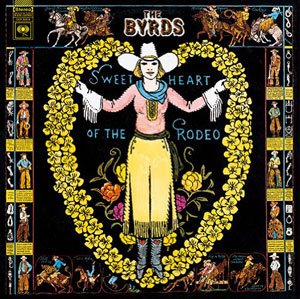

カントリーとロックの融合を目指すインターナショナル・サブマリン・バンドのシンガーとしてLAにやって来ていたパースンズは、68年2月ころ、バーズに迎えられ、そのまま新作のレコーディングに合流した。ナッシュビルとLAで録音されたこのアルバム『スウィートハート・オブ・ロデオ』にパースンズは《ヒッコリー・ウィンド》など2曲を提供。マール・ハガードの《ライフ・イン・プリズン》でもリード・ヴォーカルを担当するなど、いきなり大きく貢献しているのだが、8月のリリースを前に、彼はバーズを去っている。このとき彼らは、イギリス経由で南アフリカに向かい、人種隔離政策の象徴だったサンシティでコンサートをやることになっていた。それを知ったキース・リチャーズとミック・ジャガーに説得されての決断だったという(キースとの親交は、ミックが嫉妬したと言われるほどのレベルでその後もつづき、ローリング・ストーンズのカントリー指向にも影響を与えることとなった)。

その後、フライング・ブリトー・ブラザーズを結成し、保守的イメージとヒッピー的感性の融合でもあるカントリー・ロックの基礎を築き上げたパースンズ。ソロ・アルバムも残し、73年、26歳の若さで急逝した彼は、カントリー・ロック/オルタナティヴ・カントリーのパイオニアとして、今も、ウィルコやノラ・ジョーンズなど多くのアーティストに影響を与えつづけている。 [次回3/2(水)更新予定]