「ロゴは生き物です。変えることでよくなるなら、どんどんやったらいい。物事は常に発展していかないといけないし、雑誌は特にそうあるべきだというのが僕のクリエイティブへの考え方なんです」

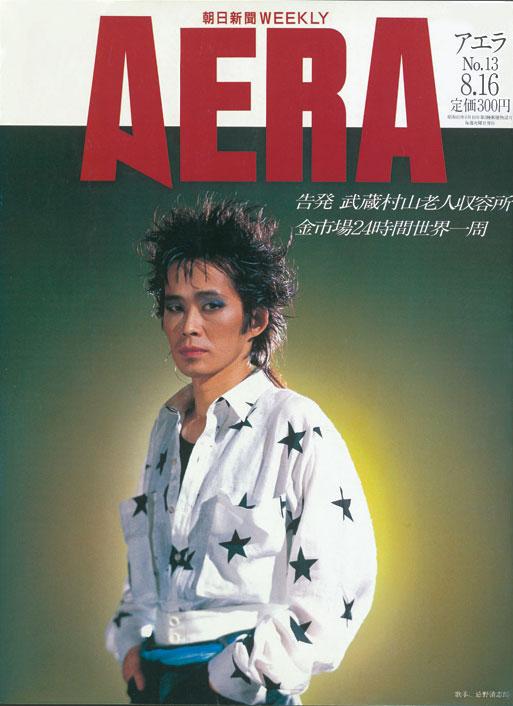

アエラは、ラテン語で「時代」を意味する。それを最も体現したものの一つに表紙がある。利根川進や本田宗一郎、伊丹十三など、学者から政財界の重鎮、文化人まで多種多様な著名人が飾り、世相を切り取った。

■強烈なオーラに懸念も

創刊時から2016年まで撮り続けたのは、ニューヨークを拠点に数々のポートレートを撮影してきた坂田栄一郎さんだ。

「顔というのは、その人の人生を象徴する作品にほかならない」

と坂田さんは懐かしむ。各界のトップともなれば、ごくわずかしか撮影時間をもらえないこともある。短い時間の間にその人の本質を写し込むにはどうすればいいのか。試行錯誤の連続だった。

「突出した人々が発する強烈なオーラに酔って、写真を撮れないんじゃないかという懸念もありました。最初のころは手も冷たくなっちゃったりして。でも、無我夢中でシャッターを切っていると、とっても幸せな気分に包まれたんです」

コミュニケーションも重視した。一方的に撮るのではなく、自分自身の人となりも知ってもらうこと。限られた時間で信頼関係を築くことでしか写せないものがあると考えていた。

歌手のジャクソン・ブラウンを撮影したときは、環境問題について話し込んだ。気づけば50分がたっていた。

「あと10分しかありませんよってスタッフから言われて。それで撮った写真だけど、彼の透き通るような目に吸い込まれそうになったのをよく覚えています」

その人らしさが最も表れる場所で撮影したいと、動物学者のジェーン・グドールの表紙は、スタジオを飛び出して外で撮り下ろした。冬の寒い日。ひざ掛けを用意し、延長コードを使って電気ストーブをつけた。

「そんなにやわじゃないから大丈夫よ」

グドールはそう言ったが、撮影から1カ月ほどしたある日、一通の手紙が届いた。

「親切にしてくれてありがとう、と。一期一会の出会いではあるけど、会った人の数だけ僕の人生を増やしてくれました」

■新しいアエラをつくる

海外を拠点とする文化人や社会活動家のことをすべての読者が知っているわけではない。そうした人を撮影して、読者に届けるおもしろさもあったという。