この際だから、言ってしまうが、わたしは、八代亜紀が大好きだ。

こんなことを言っているわたしを知って、一番驚くのは、たぶん、二十代のわたしではないだろうか。

二十代のわたしに向かって、もし、どんな音楽が好きなのか?とたずねたなら、

「演歌以外なら、なんでも聴きますよ」

などと言ったことだろう。

今にして思えば、この言葉の裏にあるのは、ジャンルにこだわらず、さまざまなジャンルの音楽を聴きますよ、という思いがあったのだと思う。

ロック、ジャズ、ポップスはもちろん、クラシック、現代音楽、ブルース、ヨーデル、インド音楽、民族音楽、唱歌、歌謡曲、フォーク、ニュー・ミュージック、あらゆる音楽を聴きたいと思っていた。そして、チャンスさえあれば、聴いた。

しかし、そんなとき、いつも、演歌をのぞいて、と、一言くわえていた。

なぜだろうか。自分でも、明確に説明できないのだが、反体制でないから、というような感じがある。

たとえば、そのころのロックは、基本、アンチ体制だった。世界を変えよう!わたしたちには、変えられる可能性がある。過去を否定し、新しい未来を作ろう。大人の言うことなんか、聞くもんか!

長い髪は、不良だといわれれば、長い髪にした。

破れたジーンズなんて、みっともないから履くなといわれれば、わざと破れるようにして履いた。

それらは、今のファッションとしての破れたジーンズや長髪と同じではない。

もっとも、今にして思えば、自己主張というほどのことでもない。そこには、大人がよいということを、黙って聞くのはいやだ、という程度の気持ちだったような気もする。

ロックやジャズ、あるいは、現代音楽などを聴く背景には、そんな気持ちがリンクしていたのだと思う。

あるいは、ヨーデルや民族音楽などを聴く姿勢にも、まだ見ぬ、新しい世界、われわれの暮らしている世界とは異なる世界を探し求める気持ちがあったのだと思う。

それに引き換え、演歌ときたら、飲み屋のお姉ちゃんのかなわぬ恋の歌だったり、許されない不倫の歌だったり、15,16,17とわたしの人生暗かった話だったり、二十代のわたしには、理解も共感もできない音楽だった。

それから、不幸な生い立ちがかならず、つきまとうのも、いやだった。

貧しい家に生まれたけれど、歌で、家族を養い、世田谷に大きな家を建てて、親孝行したのだよ、と歌う前に、司会者が紹介したりする。

少なくとも、マイルス・デイヴィスが演奏する前に、祖父の代から大地主で、父親は、歯科医、母親は教師の子として生まれ、などとは紹介しない。ちょっと、飛躍が過ぎた。

井上陽水だとしても、福岡出身の歯科医の息子で、などと、司会者は、紹介しないのではないだろうか。

演歌は、音楽家でありながら、人生の不幸の象徴であり、親戚のおばさんたちの、貧乏なのにがんばったのよ、だから、わたしは、応援するの、などという言葉とともに歩んでいたように感じていた。

ところが、いつごろからだろうか、自分の中に、変化が起こっているのに気づきだした。

たとえば、それは、ポルトガルのアマリア・ロドリゲスのファドであったかもしれない。

あるいは、エディット・ピアフやビリー・ホリディを聴き、その生い立ちを知ったりしたことと関係があるかもしれない。

芸術を鑑賞するときに、まず、その作品そのものと向き合うのが大切だとわたしは思う。

そのとき、作者の生い立ちも、時代背景も関係ない。ましてや、その作品が、歴史上の傑作なのか、名もない若者の作品なのかも関係ない。まず、自分がどう感じるかを、素直な気持ちで、自分に問うてみることが大切だと思う。

その次に、特に若者よ、傑作、名作、名盤といわれるものを見たり聴いたりしてほしい。

その魅力が、わからなければ、自分にはまだ、それらを鑑賞する力がないのだと思い、なんども見たり聴いたり、読んだりしてほしい。

そして、最後に、その作家の生い立ちを知り、時代背景を知ることで、あらたに気づくことがあるのだと思う。

話が、いささか、それてしまったが、アマリア・ロドリゲスの歌声を聴いたとき、その背景にある深い悲しみを感じた。そんな折に、八代亜紀が、ポルトガルに、ファドを求めて旅をする番組を見たのだ。

その番組の中で、自分の歌と合い通じるものがファドにあるような気がすると語っていた。

そんなころ、わたしは、からだを壊し、会社の出世にも限界を感じはじめていた。そして、諦念、諦めるということばが気になってきた。

それまでのわたしは、諦めない!がんばる!自分の力で勝ち取れないものなどない!という生き方、考え方をしていた。

それが、気がついたら、自分にも、できないこと、自分のちからではどうにもならないことが、この世にはあるのだ、と知り始めていた。

当たり前のことではあるが、それを、自分で納得するのには、ずいぶんと時間がかかり、心の葛藤も少なからずあった。

しかし、一度、諦めることにより、見えてくるものがあることも知った。

その限界のなかで、精一杯やることの大切さとでも言ったらよいのだろうか。

そして、そんな変化の中で、わたしは、八代亜紀や演歌のよさに気づいてきたのかもしれない。

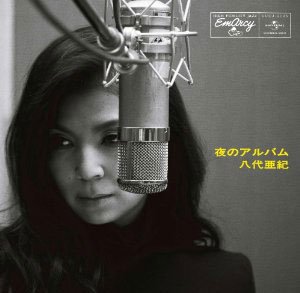

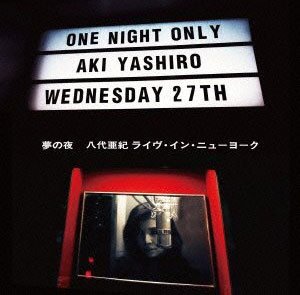

そうやって好きになった八代亜紀が、ジャズのスタンダードを歌ったり、自分の持ち歌を、ジャズ風に歌ったりし始めた。

今回、紹介するのは、東京ジャズのさまざまな出演者のなかで、マット・ダスクのスペシャル・ゲストとして出演する八代亜紀だ。

八代は、はじまりは、会社がうまくいかなくなった父を助けるために、クラブ歌手として歌い始めたという。

そんな八代亜紀の歌う姿を見てみたい。あ、やっぱり紹介するときに、不幸な生い立ちで、紹介してしまった。[次回8/28(水)更新予定]

■公演情報は、こちら

http://www.tokyo-jazz.com/jp/program/program_hall.html