この夏、娘はおばあちゃんの家に2週間ほど滞在していた。そこで彼女は夏休みの自由研究を仕上げた。題して「老犬ナナ日記」。16歳になる犬、ナナとの交流を綴ったものである。

製本された630円の絵本風ノートの真っ白な紙に、彼女は毎日、犬の様子とスケッチを書いていた。私には見せたがらず、さっさと学校に提出してしまったので、私は最近、やっとそれを読むことができた。

そっと目を通して、正直、驚いた。私の想像以上に彼女は犬の世話をしていたのだ。

「今日、ナナが歩いた。トイレに行くために、1メートル。トイレシートにトイレしたのは3、4日ぶりだ。今日は元気でとてもうれしい」

「ナナは寝たきりなので、ナナの1日は結構さみしい。ねてお腹が空いたら起きて食べる。そしてまた寝るという繰り返しでした。パンはもうとっても小さくしないと食べられなくなってしまいました」

ほとんど歩けなくなってしまった犬を抱っこしてトイレに連れていったり、水を飲ませたり、我が娘ながらとても立派な姿がそこにはあった。私は小学6年生の時にこんな介護はとてもできなかっただろう。

「人間も年をとったらこんな風になるのか、考えてしまいました」

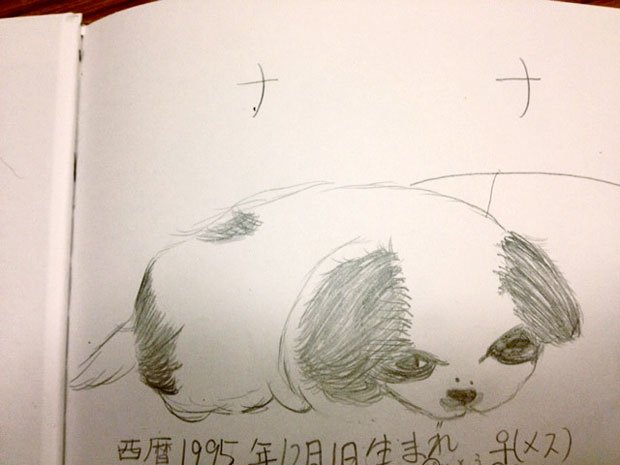

娘は日記にそう綴っていた。添えられた犬のスケッチ画には、老いてじっと横たわる老犬の姿があった。おばあちゃんが仕事に出かけて留守番をしている間、娘はじっと犬の老いと向かい合っていたのだ。

日に日に衰えていく姿を目の当たりにしても、娘は哀しいとも淋しいとも書いていない。ただ、ありのままの現実を静かに受け止めていた。

いとこ達がやってきた日もあったのだけれど、彼女達は犬に近づこうともしない。そのことにはこう触れていた。

「いとこは犬が嫌いですが、ナナが死んでしまう少し前に好きになるのではおそいと思うので、早く好きになったほうがいいと思います」

娘の日誌の中で死が出てくるのはここだけだった。あえてこの単語に触れない娘の温かい介護日誌を見て、私は胸が熱くなった。

先週、約3ヶ月ぶりにナナに会った。犬はもう私たちのことがわからなくなっていた。骨と皮になったナナを娘はこたつで勉強している自分の隣に静かに置いて、長い時間そばで過ごしていた。