「病理はすごく狭い世界というイメージがあるかもしれませんが、私たち病理医は、どんな検体でも診断できるように、臨床科の枠を超えた病気に関する幅広い知識を身につける必要があります」

と、小倉医師は言う。診断をする際に心がけているのは、先入観を持たずに標本を見ること。たとえばこれはがんだ、と思って検体を見ると、がんに見えてしまうことがある。逆に臨床医の「良性で間違いないと思うけど……」という言葉に引きずられると、がんを見逃してしまうことにもなりかねない。

「一例一例を大切に。私たちにとっては日常でも、患者さんはこの一回の手術に命をかけて臨んでいます。私たちの診断が患者さんのその後の人生を左右する。その責任感はつねに持ち続けなければならないと、肝に銘じています」

患者と直接触れ合う機会はほぼないが、臨床医からは感謝され、頼りにされていることを実感する。

「病理医によってポリシーは異なると思いますが、私は臨床の先生に手紙を書くような気持ちで報告書を書いています。診断をつけるプレッシャーは常にありますが、私が受け取った情報と結論に至ったプロセスをきちんとした文章で伝えるよう、心がけています」

近年は病理医の仕事に遺伝子異常の探索も加わり、病理医の需要はますます高まっている。しかしその数は少なく、医師全体の1%にも満たない。しかも平均年齢は50歳を上回っている状況だ。

そこで小倉医師は7年ほど前から中高生向けに病理診断を体験してもらうセミナーを開催。病理医の仕事を紹介してきた。さらに間口を広げ、10年後の医療について考える教材作りや、書籍執筆にも取り組む。病理医になる人を増やしたいという思いから始めた活動だったが「自分自身の視野も広がった」と、小倉医師は言う。

「医療以外の、さまざまな人と交流することで刺激を受けています。これからの医師には専門性だけでなく、社会的視点や豊かな教養も必要だと感じています。医師を目指す人たちに、そんなアドバイスも発信していきたい」

(文/熊谷わこ)

小倉加奈子医師

2002年順天堂大学医学部卒。06年同大学院博士課程修了。順天堂大学医学部附属練馬病院病理診断科先任准教授、病理診断科長。NPO 法人「病理診断の総合力を向上させる会」理事。

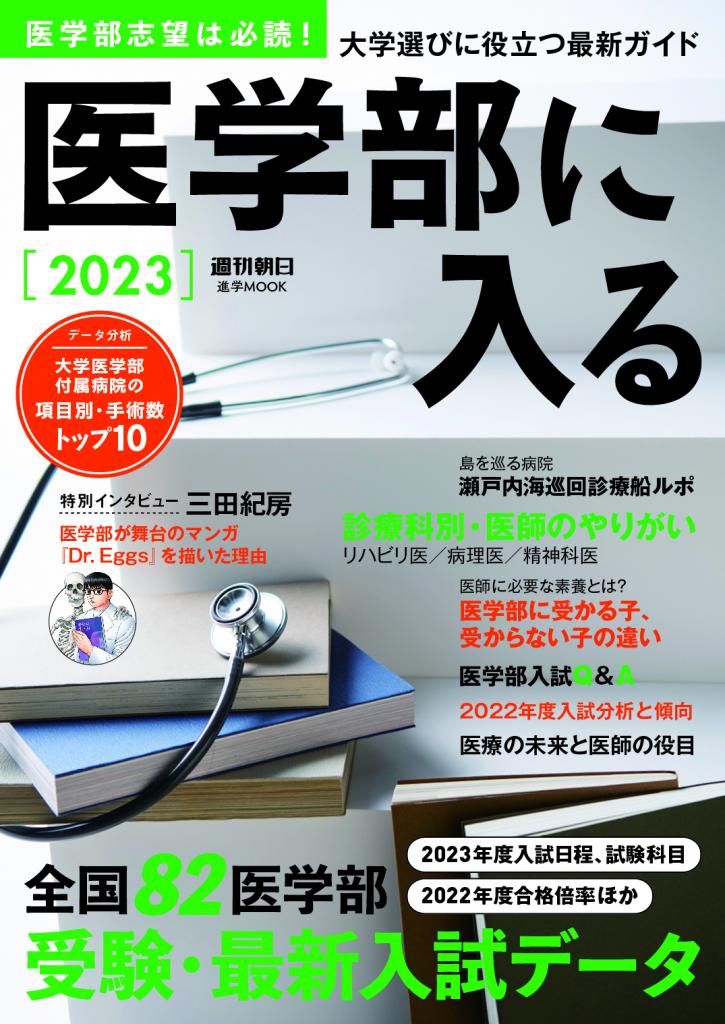

※週刊朝日ムック『医学部に入る2023』より