大晦日、スパイ映画さながらの逃走劇で世界中に衝撃を与えたゴーン被告。逃走は許されないが、国際的にみて日本の司法制度に検証すべき点があるのは確かだ。AERA 2020年1月20日号で掲載された記事を紹介する。

* * *

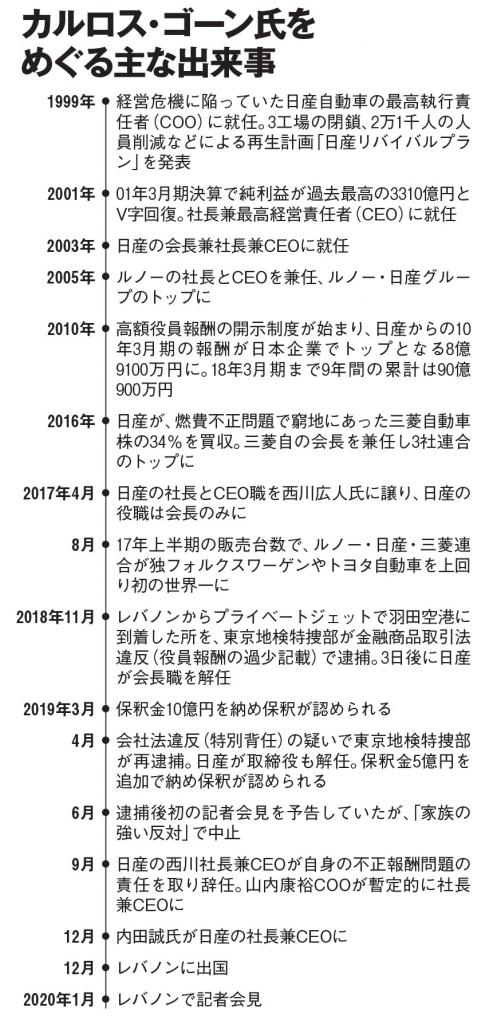

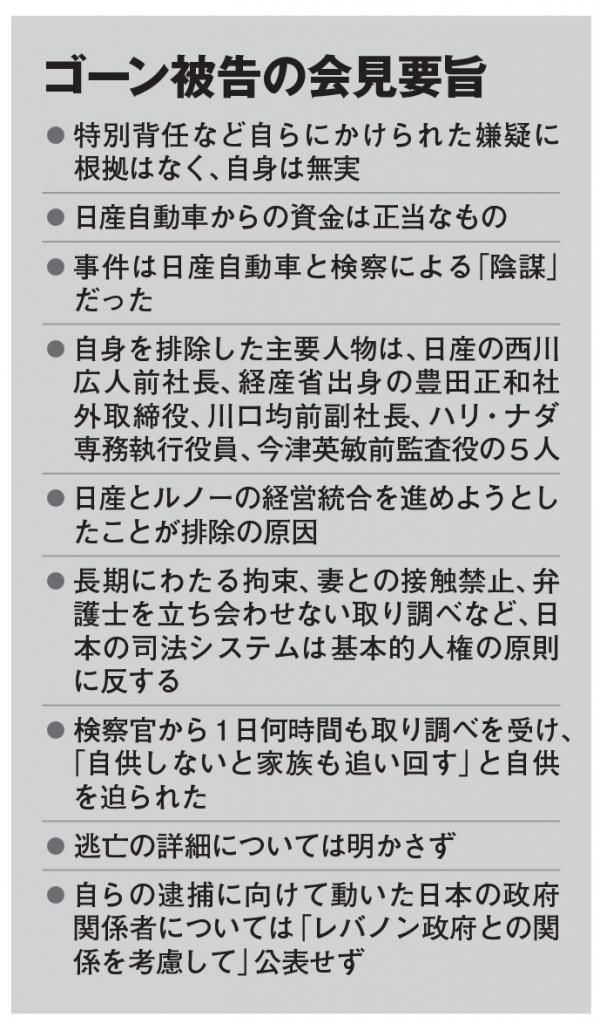

年末の逃亡劇から約10日。「祖国」レバノンで最愛の妻らと悠々自適の正月を過ごした前日産会長のカルロス・ゴーン被告(65)は、自らが選んだメディアの前で悲劇のヒーローを演じる長広舌を振るった。

はたして同被告の主張通り、日本は前時代的司法制度のはびこる人権後進国なのか。保釈中逃亡の是非とは全く別次元で、検証されるべき課題であることは確かだ。

「自白・調書偏重主義で取り調べに弁護人の立ち会いを認めない『人質司法』の根本や、保釈制度のあり方を考え直す、いい機会だと思います」

こう指摘するのは、『アメリカの刑事司法 ワシントン州キング郡を基点として』などの著書があり、米国の刑事司法制度に精通している駿河台大学名誉教授の島伸一弁護士だ。

米国の刑事ドラマなどで、警官が犯人の身柄拘束の際に告げるセリフはおなじみだろう。

「あなたには黙秘権がある。なお、供述は法廷であなたに不利な証拠として用いられることがある。あなたは弁護士の立ち会いを求めることができる。経済的余裕がなければ公選弁護人をつけてもらう権利がある」

この告知は「ミランダ警告」と呼ばれる。ミランダとは、アリゾナ州で1963年に起きた誘拐・婦女暴行事件に絡んで州裁判所で有罪判決を受けた被告人の名前だ。取り調べに弁護人を同席させる権利を知らされずに自白を強要されたなどとして上告審で逆転無罪になり、米連邦最高裁判所が66年、逮捕の際に告知を義務付ける判決を出したことに基づくもので、全米で適用されている。

それから30年以上たった99年10月26日、日本の司法制度改革審議会第5回で配布された法務省作成資料「諸外国の刑事司法制度(概要)」によれば、日、米、英、仏、独、伊、韓の7カ国のうち、取り調べに弁護人の立ち会いを認めていないのは日本だけだった。