「夢の再生医療」につながると期待されたiPS細胞が作製されてから13年。臨床研究が進む一方で、研究にかかる費用が問題視され始めた。国の予算打ち切りも報じられ、研究は曲がり角を迎えている。AERA 2019年12月16日号では、奔走する京都大学iPS細胞研究所の山中伸弥さんの姿を追った。

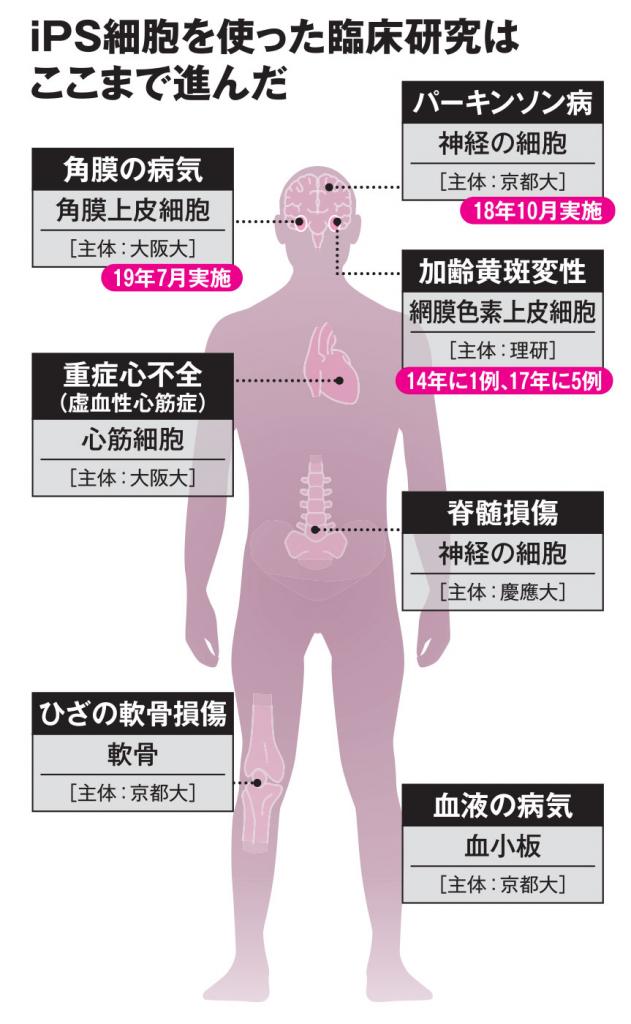

【イラストで見る】iPS細胞を使った臨床研究はここまで進んだ

* * *

11月29日早朝。東京・永田町の衆議院第二議員会館の地下2階の一室で、京都大学iPS細胞研究所(CiRA=サイラ)の教授・山中伸弥さん(57)が公明党の議員たちを前に声を強めた。

「私は残りの人生、iPS細胞の医療応用に懸けています。どうか私を信じていただきたい」

この数カ月、山中さんの姿を永田町や霞が関で頻繁に見かけるようになった。自民党本部で講演し、有力議員とも次々と面会。萩生田光一文部科学相(56)、竹本直一科学技術相(79)とも会った。

米国のグラッドストーン研究所と京都大の研究所を行き来して研究を続けている山中さんが、東京に来て政治家たちに直接訴える機会を増やしたのは、iPS細胞をめぐる事業への逆風が強まっているためだ。

iPS細胞は体のどんな細胞にも変化させることができる万能細胞。山中さんが2006年に初めて作製し、12年にノーベル医学生理学賞を受けた。患者自身の皮膚や血液からiPS細胞をつくり、網膜や心筋、神経などに変えれば、これまで難しかった病気も治療できるかもしれない。しかも、もともとは自分の細胞なので、他人から臓器提供を受けた際のような拒絶反応が起きにくい。夢の再生医療につながると期待が膨らんだ。

一方で研究が進むにつれて課題も浮き彫りになってきた。細胞をつくって、人に移植できるレベルまで安全性を高めるには、多数の検査や高度な設備が必要で、1人の治療に数千万円の費用と数カ月の時間がかかる。重篤な患者では間に合わない可能性もある。

そこで、CiRAが13年から始めたのが、iPS細胞のストック事業だ。普通、他人由来の細胞を人に移植すると拒絶反応が起きるが、ごくまれに存在する特殊な免疫の型の細胞なら、ある一定数の人に拒絶反応が起きにくくなる。そこで、その特殊な免疫の型の持ち主に、献血のようにあらかじめ血液を提供してもらい、複数の型のiPS細胞をそろえておくという構想だ。