仕事のパフォーマンスを考えるとき睡眠を考慮することは欠かせない。脳が1日に処理できる情報量には限りがあり、これは睡眠によってしか回復しない。脳をリフレッシュさせるからだ。効果的な睡眠法とは。AERA 2019年11月11日号に掲載された記事を紹介する。

* * *

通常の生活をしている人であれば午前0~3時ごろはサーカディアンリズム(24時間単位の体内時計)の作用により、1日のうちでもっとも強い眠気が起きるが、入眠しやすい時間帯は、人によって異なる。「22時から2時までは睡眠のゴールデンタイム」という説があり、この時間に寝ることで肌や健康によいとされる成長ホルモンがたくさん分泌されると言われてきた。だが、睡眠研究の第一人者として知られる筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構の桜井武教授によると、この時間にとくに根拠はないという。

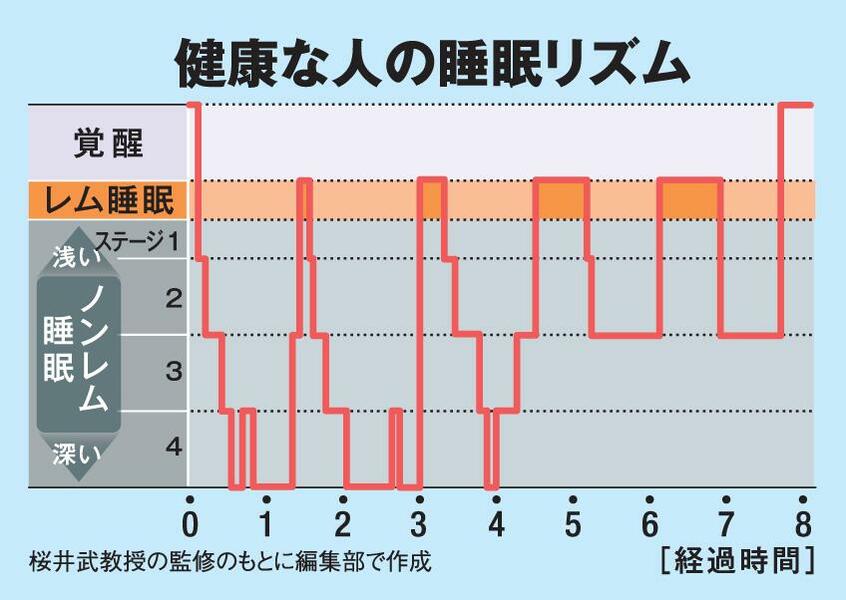

「最初の睡眠周期で深いノンレム睡眠があらわれるときに、成長ホルモンは分泌されます」

現代社会では、夕方以降になっても明るいところで過ごしているため、体内時計が後ろにずれがちだ。眠くもないのにベッドの中に入って「眠れない」という不安や恐怖を覚えてしまうと、不眠症になる危険もある。眠くなるまでは布団や寝室に入らないほうがよい。布団の中で羊を数えるのも逆効果だ。

次の日にいつもより早起きしなくてはならないからといって、眠くもないのに早めに布団に入るのも避けたほうがいい。

「いつもの就寝時刻の2~3時間前は脳の覚醒度が高く、もっとも眠りにつくのが困難な時間帯でもある。眠くなってから布団に入るほうがよいでしょう」(桜井教授)

その際、「明日は5時に起きよう」などと起床時間を意識するだけで、脳は短時間睡眠をデザインし、いつもより早く起きる準備をするという。

睡眠の最大の役割は脳のリフレッシュだ。起きている間、脳は外界から入ってくる膨大な情報を神経細胞のつなぎ目であるシナプスを通して処理している。シナプスは情報を処理すると強度が高まるが、この強度には上限があるという。