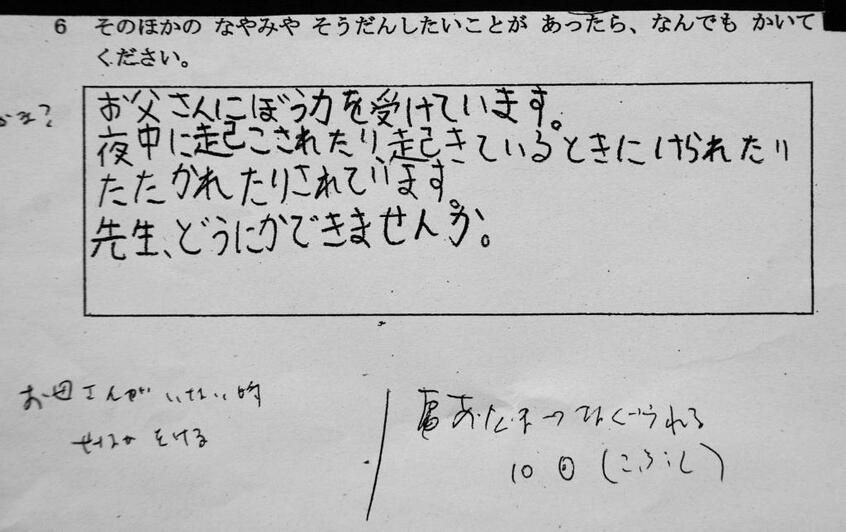

児童相談所も、市役所も、学校も、虐待する父親の言いなりになった。どうすれば子どもを救えるのか。児童相談所のあり方が問われている。

優しい父親の顔も見せていた。

「下の子の面倒をみてくれるようになったんです」

昨年12月、冬休み前の保護者面談のため野田市立二ツ塚小を訪れた栗原勇一郎容疑者(41)は、心愛さん(享年10)の成長を担任教諭へうれしそうに話していた。

一方、栗原容疑者の自宅マンション周辺では、複数の住人が男の怒声を聞いていた。

「黙れ」「うるさい」「死ね」

新学期初日の1月7日、栗原容疑者から学校に電話が入る。

「(妻の実家がある)沖縄にいる。曽祖母と一緒にいさせたいので15日から登校する」

昨年の夏休み明けも同様の理由で新学期初日を欠席し、1週間、学校を休んでいた。今回も元気に登校してくるだろう──。

しかし、栗原容疑者は1月11日に再び自ら学校に電話をかけ、「曽祖母の体調が悪い。1月いっぱい沖縄にいたい。2月4日に登校する」。

長期の欠席や休みは虐待のリスク要因とされる。異変に気づける最後のチャンスだったが、見逃さないための仕組み作りはなかったのか。千葉県柏児童相談所が長期欠席を把握したのは、栗原容疑者の2度目の電話から10日後の21日だ。

二ツ塚小の杉崎哲実校長は本誌の取材にこう答えた。

「2度目の電話が入る前の10日と、2度目の電話を受けた11日の2回、野田市の児童家庭課に連絡を入れています」

決められたルールはないが、学校が直接児童相談所に電話を入れるのではなく、まずは市の児童家庭課の判断を仰ぐのが通例となっていると説明した。何日以上の休みは児相に連絡するなどのルールがあれば、情報共有も早かっただろう。

市の児童家庭課に確認すると11日に電話を受けたことを認め、「連絡を受けた職員が緊急性はないと判断し、児相への連絡もしなかった」(児童家庭課長)。

最後のサインは市の児童家庭課で止まっていた。21日に柏児相が年明けの登校状況などを問い合わせるために二ツ塚小へ電話し、ようやく心愛さんの長期欠席を知るが、杉崎校長は「当然、児相はすでに市を通して知っていると認識していた」。

学校、自治体、児相との連携がまったくとれていなかった。

長期欠席を把握してからも児相が動くことはなかった。

「昨年の夏休み明けも長期の休みをとって問題がなかったので、今回も大丈夫だろうという判断だった」(児相幹部)