相続に関する法制度が今年1月から大幅に変更された。配偶者相続人の居住権が保護されたり、遺言書作成でこれまでの「自筆主義」が改められたりとメリットも多いが、その一方で落とし穴も少なくないようだ。専門家に聞いた。

* * *

2020年4月から新設される配偶者居住権にも、落とし穴がある。これは夫婦どちらかが他界しても、残された配偶者が元の家に住む権利を保障するもの。

「まず、住宅の権利を所有権と配偶者居住権に分割します。残された配偶者は所有権を子どもに譲る代わりに居住権を得て、これまでと同じ家で生活できるようになります」(税理士、ファイナンシャルプランナーの西原憲一さん)

たとえば、高齢で再婚した妻がほどなく夫に先立たれ、前妻の子どもに家を追い出される悲劇は少なくない。子どもとの関係が悪い高齢世帯にとって“終のすみか”の保証は画期的だ。

「ただ、居住権はあくまで住む権利であり、金銭との交換価値はほとんどなく、資産性に乏しい。増改築も制限されるので、所有権を持つ子どもが相続した家を売却したくても、居住権がある状態では買い手がつくのは難しい」(同)

家の所有権を相続した子どもは固定資産税を払わなければならない。自分が住んでもいない家の税金を払うことに難色を示すケースは多いだろう。

居住権を得た配偶者が亡くなると、居住権は自動的に消滅する。一方、消滅した居住権の分だけ所有権の価値が上がることになり、家の所有権を相続した子どもの税負担が突然重くなる可能性もある。よく分からず所有権だけ相続した子どもからしたら「なんだこの罠は!?」と言いたくなる落とし穴だ。

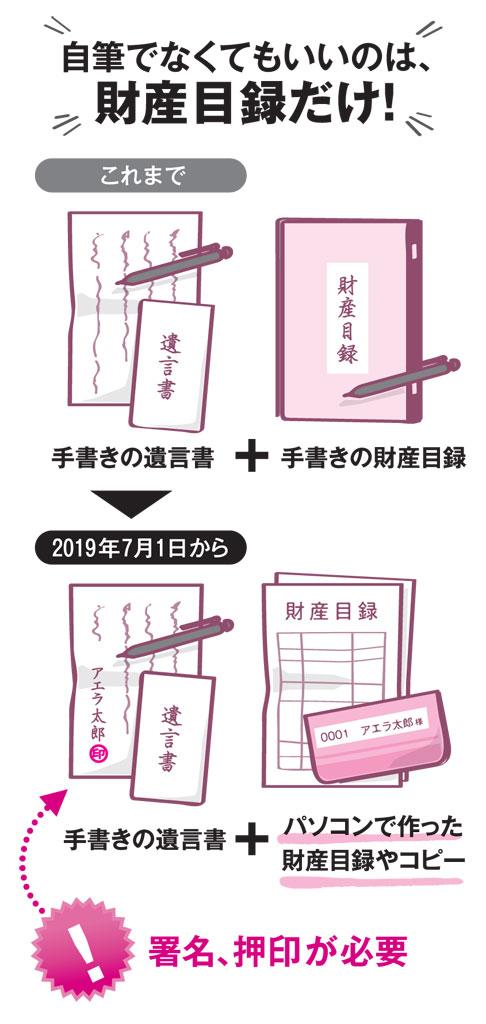

1月13日から遺言書の自筆主義が緩和されたが、こちらも誤解を生みやすい。従来は遺言書の全文を、財産を持つ相続人が自筆する必要があった。しかし今回の改正によりパソコンソフトで作った財産目録も認められ、預金通帳のコピーも添付資料として有効になった。

ただし自筆でなくても構わないのは財産目録だけ。