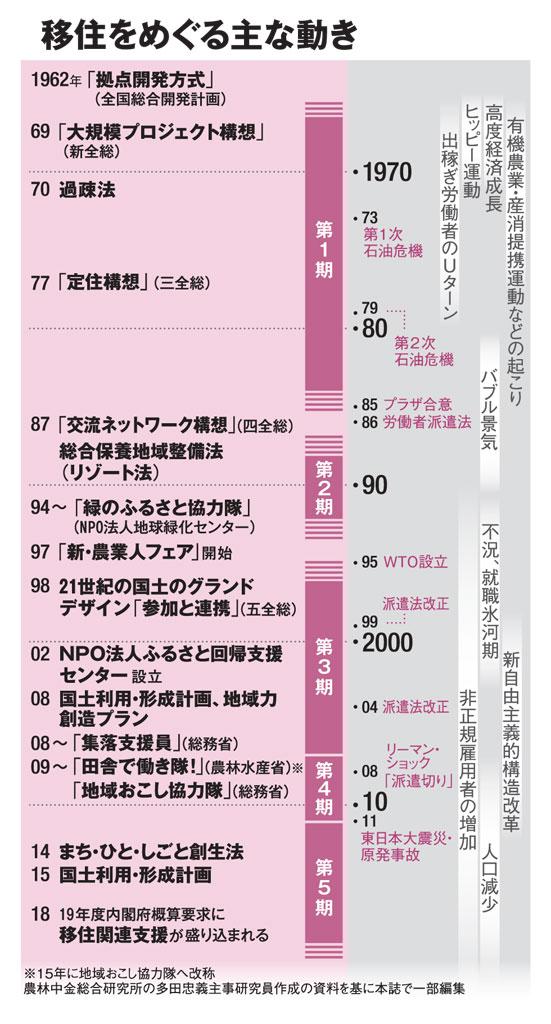

マクロの視点で移住を捉えるとどうなのか。農林中金総合研究所の多田忠義主事研究員は、移住を取り巻く政策や時代背景を五つに分類した(年表参照)。

第1期は、1960年代から80年代半ば。均衡ある発展を掲げる政策が移住促進の性質を帯びた。しかし実際には、石油危機などの不況によってUターンや地方定住化の傾向が強まった。一方で、自発的に地方へと移住する人たちが出現する。多田さんは83年に出版された『すばらしき田舎暮らし』(石井慎二著)に着目する。

「都市生活や大量消費からの脱却を見据えたもので、生活の質の向上を求めるライフスタイル移住に通じる『田舎暮らし』が顕在化した証しの一つといえます」

第2期は、80年代後半から90年代初め。バブル景気で農村部の不動産や別荘が投機対象になり、リゾート地で「脱サラしてペンション経営」という移住者が現れる。都市住民の余暇活動や定年後のライフスタイルの一つとして地方移住が流行した。

90年代半ばから2007年の第3期は「行政が移住促進に本腰を入れ始めた時期」だ。

GATT(関税及び貿易に関する一般協定)からWTO(世界貿易機関)へと国際貿易体制が転換、グローバリズムの波が押し寄せる中、貿易自由化対策の一環として実施された農村振興策に「新規就農の促進」も掲げられた。バブル経済崩壊後の不況による就職難や非正規雇用者の増加、団塊世代の大量退職を見据えた「ふるさと回帰運動」なども農山村への移住を後押しした。

08年から11年2月の第4期は「国が若い世代を田舎へ送り込み始めた時期」だ。リーマン・ショックを契機に雇用環境は厳しさを増し、国が用意した受け皿である「地域おこし協力隊」などを目指すような移住がみられた。

第5期は11年3月以降。「地方創生」では、東京一極集中を是正すべく、数値目標を掲げて進捗を管理するなど移住促進政策がかつてなく強化されている。東日本大震災を契機にライフスタイルを見直す志向が、移住の動機にもつながっている。

多田さんは、自治体へのヒアリングや地方移住者の世帯主データなどを踏まえ、こう言う。