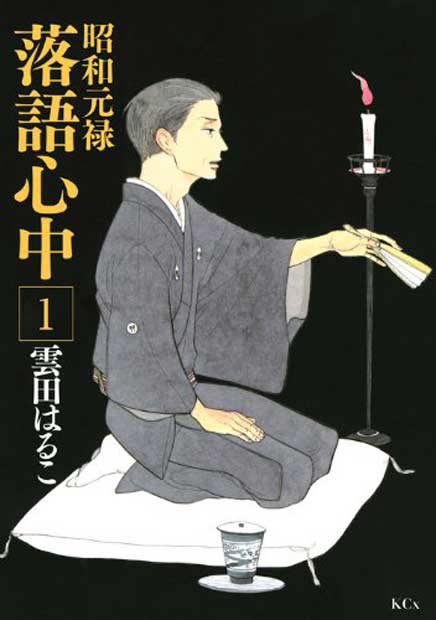

手塚治虫文化賞新生賞に輝いた、落語家・八代目有楽亭八雲を中心に、落語と人々の人生譚が描かれた『昭和元禄落語心中』。作者の雲田はるこさんに思いを聞いた。

* * *

連載の話をいただいた頃、その時に一番描きたいテーマが落語でした。2004年頃落語ブームがありましたが、連載開始は10年で、ブームは落ち着いていました。ともすると格好悪いと思われがちな落語ですが、私には格好良く見えると伝えたかったんです。

戦後は、八代目文楽師匠、五代目志ん生師匠など名人が多くいた黄金期。テレビも普及しておらず、寄席が娯楽の中心で、あの時代の人形町末廣に行ってみたいという憧れもありました。

キャラクターからつくり、物語を動かしていきました。八雲に特定のモデルはなく、色川武大さんの落語のエッセーに六代目圓生師匠が険のある女性を演じるとうまいとあり、そんな落語家もいるのかと驚いたことがきっかけです。

この作品を通じて、落語家さんたちと話す機会も増え、落語協会さんのご厚意でコラボ寄席も開催していただき、当初はまったく予想していなかったなりゆきです。「地味な作品だけど私が楽しめればいいや」という気持ちで描き始めたんです(笑)。落語は他の演芸や伝統芸能のようには芸の決まりごとがあまり多くないそうで、おおらかな懐の深さを感じます。けれど、作中の所作や言葉遣いを本物に近づけたくて、連載の6年間は資料をよく読み、落語の江戸弁を耳にたたき込みました。

八雲とその周囲の人々の物語はこれでおしまいですが、この数年で落語界は変わったと思いますし、新しい才能も出て、頼もしい限りです。そんな未来は最終回に託したつもりです。(談)

(構成/編集部・熊澤志保)

※AERA 2017年5月22日号