ミシェル・ペトルチアーニは、いわゆる身体障害者である。まず、身長が伸びなかった。おそらく1メートルにも達すまい。また、骨も弱かった。すこしの衝撃で、すぐ骨折してしまう体質であったという。

だが、さいわい手と指は、障害を免れていた。それで、ピアノを弾くことはできたのである。もっとも、その足はペダルまで届かなかったのだが。

ジャズ・ピアニストとしては、一級品の人である。20世紀末を代表する一人として、間違いなく、その名はジャズ史に残される。CDもたくさん出ているし、ファンも多い。私もひいき筋の一人である。

ジャズ解説の本などでは、よくエヴァンス派のピアニストとして紹介されている。しかし、これが私には納得しづらい。音の質は、ずいぶん違うように思う。

エヴァンスがひろめたテンション・ノートの可能性を、ペトルチアーニも引き継いでいる。それをより広めたといってもいいだろう。その点では、エヴァンスの後継者、エヴァンス以後を生きた人だと言ってもよい。

しかし、そんなことを言い出せば、リッチー・バイラークだってそうだ。ドン・フリードマンもその一人にあげられる。佐藤允彦も……。そう、エヴァンス以後のピアニストはたいていエヴァンスを基礎にして、自分を築いてきた。その意味では、みな大なり小なりエヴァンス派なのである。

ペトルチアーニがとりたててエヴァンス派だと強調されるいわれはない。エヴァンスを土台にしているが、そこから伸びていった方向はちがう。

偉そうなことを書いてしまった。楽理をわきまえているようにふるまった自分が、ややはずかしい。と同時に、こういう説明では、自分が言いたいところの勘所をしめせないと思う。

ペトルチアーニは、幼い頃あまり長くは生きられないと言われたらしい。医師は成人するまではもたないと、そう診断したという。当人も、そのことは覚悟し、自分に言い聞かせていただろう。

だが、ペトルチアーニは限られた人生をピアノにかけた。どれだけ生きられるのかはわからない。だが、好きなジャズを、命のある限り弾き続けようと。

幸い、ペトルチアーニは成人後も生きることができた。そして、国際的なピアニストになっている。ステージ活動は、37歳で亡くなった1999年まで続けられた。

そのせいだろうか。ペトルチアーニの、とりわけライブは、生きることの喜びをあらわしているように響く。

自分は、医者の告げた寿命を乗り越え、長らえることができた。いまでも、ピアノを弾いている。なんて幸せなことだろう。客席の人たちも、そんな自分のピアノを応援してくれる。今日の演奏でも、この喜びをみんなと分かち合いたい。聴いてください、私の命の音楽を。

と、そうペトルチアーニがMCでしゃべっているわけではない。だが、私の耳には、ピアノの音がそう聞こえる。

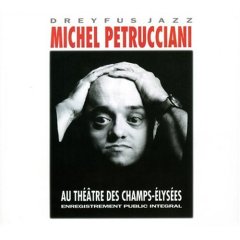

一枚を選べといわれれば、『シャンゼリゼ劇場のミシェル・ペトルチアーニ』。ドレフェス・ジャズから1997年に出されたものを推薦する。もっとも、一枚ではなく、2枚組のCDではあるが。

聴けばわかるが、大変楽しい演奏ぶりである。ノリもよく、座長芝居じみた景気のよさもある。ペトルチアーニの客と共にあろうとする意欲がよくわかる。

しかし、この陽気さは、死を見きわめた覚悟のたまものである。生かされていることのありがたみを、噛みしめる。そこから、輝かしい音の群れは、紡ぎ出されている。明日をも知れぬ命だからこそ、これだけハッピーに振る舞えるのだ。

そう思うと、ただただ明るい音楽としては受け取れない。聴くたびに泣けてくる。今回も原稿を書く前に聴き通したが、やはり涙がとめられなかった。

こういう音楽の、どこがエヴァンス派なんだ。こざかしい分類で、音楽をわけるな! 私はどうしてもそう思ってしまう。

とはいえ、私が本当に音楽そのものを聴いているかどうかはわからない。自分でつくったペトルチアーニの物語へ耳を傾け、感銘を受けている。自分の物語に、自分で酔っている。ただそれだけのことかもしれない。

だが、それもいいではないか。音楽は誰のためでもない、自分の娯楽なのだから。

お前の聴き方は、間違っている。それでは、ジャズを理解したことにならない。と、そんなことを言いかねない手合いのことは、放っておこう。私は私の途をゆく。