血液中のアミノ酸濃度を測るだけで複数のがんの可能性が一度に分かるアミノインデックスがんリスクスクリーニング(AICS)が注目されている。簡単だが高精度。新技術が将来のがん検診を変える可能性も秘める。

AICSに必要なのは、小指の半分程度(5ミリリットル)の血液だけ。内視鏡検査などと比べて体への負担も少ない。そうでありながら一度の採血で2~5種類のがんが存在するリスクを予測できる。さらに特筆すべきはその精度。腫瘍マーカーなど既存のスクリーニング検査との比較で同等以上の成績なのだ。進行したがんにも、早期がんにも反応する。料金は1万~2万円程度で自費受診が基本だ。

AICSを開発したのは味の素。調味料など食品事業にとどまらず、医療や化粧品などの分野でアミノ酸の高度利用に取り組んできた成果の一つだ。患者の血液に含まれる約20種類のアミノ酸濃度を健康な人と比べ、両者の差を統計的に解析することで判別式を導いた。アミノ酸濃度の差は、がん細胞による臓器や全身の代謝状態の変化を反映すると考えられている。

同社の吉元良太アミノインデックス部長はこう話す。

「アミノ酸をモニターすると、がんの可能性が分かるのは驚きでした。新しい医学や医療の分野が開かれつつある思いです」

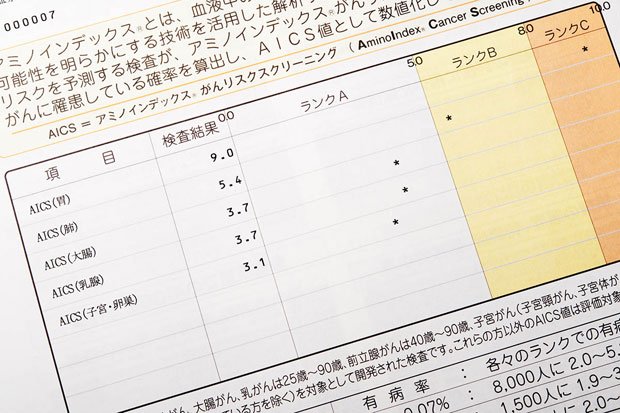

同社によるとAICSは現在、全国の約600の医療機関で実施されている。受診すると約2週間で医療機関に届く結果には、がんの種類ごとにリスクの大小が3段階で評価されている。ランクCが最もがんの可能性が高いとされるのだが、結果の受け止め方には注意も必要だ。

「AICSは細胞診や組織検査のように、がんであるかないかをはっきり示すものではありません。言うならば、がんの存在確率を示すものです」

東京都港区にある虎ノ門・日比谷クリニックの大和宣介院長は、そう指摘する。判定するのはあくまでがんであるかもしれない「可能性」だ。大腸がんでランクCの場合、体の中にがんがある可能性が健康な人と比べて8.2倍、ランクBなら1.3倍高いことを意味するが、必ずしもがんがあるとは限らない。だからこそ、結果をどう理解するべきか、医師との対話が欠かせない。大和院長の場合、方針はこうだ。

「自覚症状を重視します。ランクCで症状があれば、大腸カメラなどの精密検査ができる医療機関を紹介します。ランクBでも、症状があって本人が希望すれば、精密検査につなげます」

こうした注意点を踏まえれば、AICSのメリットは大きい。

※AERA 2013年9月16日号