●ウェイン・ショーター(1933‐)

最初からショーターだった!?

ソニー・ロリンズ(テナー・サックス)が「どうでもよくなった」いま、心から「最後の巨人」といえるのはショーターではなかろうか。演奏と作品のユニークさにかけては、セロニアス・モンク(ピアノ)やオーネット・コールマン(アルト・サックス)に並ぶ存在だろう。既成の感覚に訴えかけない「奇妙な美しさ」も共通する。ただ、ここでとりあげるのは迷った。ユニークであるがゆえに、追随者が少ないのだ。エイゾー・ロレンス(注)だけなら見送ったが、現代を代表する大物がいた。ブランフォード・マルサリスだ。

ニューアークに生まれ、16歳でクラリネット、17歳でテナー・サックスを始める。高校卒業後は就職、学資を得て52年に大学に進む。学業とクラブ通いに明け暮れるなかで個性を育んでいく。まずまずのスタートだが、56年に兵役に就き、本格的なデビューは先送りされる。軍務をぬってホレス・シルヴァー(ピアノ)のグループで演奏していた。58年に除隊、59年の初めにメイナード・ファーガソン楽団、8月にアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ(以下「JM」)に参加、ようやく本格的なデビューを果たす。

初録音も8月、ウイントン・ケリー(ピアノ)の『グレート・ケリー』だ。ロリンズ流の間を活かしたスタイルを軸に、ソニー・スティット流のたたみかけも見せ、影響源を明かしている。見過ごせないのは《ジューン・ナイト》だ。のちに通じる不思議な感覚を漂わせる。期待の新人は11月にJMでの第1作の録音に参加、その日のうちに早くも初リーダー作の録音にも臨む。《パグ・ノーズ》を筆頭に、ジョン・コルトレーン流の性急さにロリンズ流の寛ぎを加味した、一聴とらえどころのないスタイルを打ち出してきている。

またしてもマイルス・マジック

このあとコルトレーンの語法を昇華させていくが、61年5月まで続くリー・モーガン(トランペット)との2管時代は「普通の演奏」が少なくない。モーガンやボビー・ティモンズ(ピアノ)との志向の違いが飛翔を妨げた。8月に転機が訪れる。フレディ・ハバード(トランペット)の『レディ・フォー・フレディ』に参加、本領を発揮した。10月にはフレディとカーティス・フラー(トロンボーン)がJMに加わり、3管時代を迎える。ここからは力演や快演を連発、64年2月の『フリー・フォー・オール』で臨界点を超えた。

これで完成したわけではない。それもJMの体質で、退団後の8月に録ったリーダー作『ジュジュ』でも引きずっていた。直後にショーターはマイルス・デイヴィス・クインテットに迎えられる。体質改善を図ったマイルスは、実戦を通じて「抑制」を学ばせた。効果は9月の『マイルス・イン・ベルリン』で現れ、ミステリアスで予測不能なスタイルが完成に向かう。アコースティック・ショーターの頂点は、66年2月のリーダー作『アダムズ・アップル』や67年6月のマイルスの『ネフェルティティ』などにとらえられている。

注:53年生まれ、コルトレーン~ショーター系の激情型サックス奏者。73年から77年にかけてマッコイ・タイナー・クァルテットに在籍、演奏も音楽活動も一発花火に終わった。

●ジョー・ヘンダーソン(1937‐2001)

最初からジョーヘンだった!?

40年ほど前、新進のテナー奏者といえば、ジョーヘンことジョー・ヘンダーソンばかり聴かされていた気がする。それもそのはず、63年から67年にかけてブルーノートに残したリーダー作は5枚、サイドマンとして参加したアルバムは23枚におよぶ。露出度と参加作の多様さはショーターのおよぶところではない。R&Bから現代音楽にいたるジョーの幅広い音楽性を物語っているが、のちにそれがアダとなった節もある。ショーターと同様に、ジョーも「デビューしたときには出来あがっていた」とされるが、さて、どうだろう?

オハイオ州リマに生まれ、高校時代にレスター・ヤング(テナー・サックス)、チャーリー・パーカー(アルト・サックス)、スタン・ゲッツ(テナー・サックス)のソロをレコードで学ぶ。56年にデトロイトの大学に進み、高度のサックス技法を修得する。59年の後半に自己のグループを組織し、同地でプロ活動を始めたが、60年に陸軍にとられ、慰問で世界中のキャンプをまわった。除隊後の62年の夏にニューヨークに出てケニー・ドーハム(トランペット)と出会い、63年の初めに彼のグループに入って中央にデビューする。

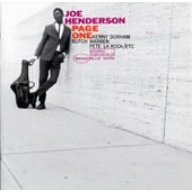

初録音は63年4月、ドーハムの『ウナ・マス』だ。曲毎に、ロリンズ、パーカー、コルトレーンの影が見うけられる。鼻づまりの豪放なトーンが個性的だ。6月には初リーダー作『ページ・ワン』の録音に臨む。バラードの《ラ・メシャ》を筆頭にコルトレーン色が濃いが、ボサノヴァの《ブルー・ボッサ》《リコーダ・ミー》でのリズミックな語り口はジョー以外の何者でもない。9月の第2作『アワ・シング』では間を活かし、12月のモーガンの『サイドワインダー』では短いフレーズを反復するなど、完成間近を予感させる。

模倣を許したジョーのシステム

「間と反復」は64年3月のアンドリュー・ヒル(ピアノ)の『ポイント・オブ・ディパーチャー』で顕著になり、11月の第4作『インナー・アージ』で実を結ぶ。ジョーはこれで終わらなかった。65年4月のモーガンの『ザ・ランプローラー』から、マイケル・ブレッカー風の高速パッセージを多用するようになる。このあとも、トーンが固く引き締まり、フラジオ(裏声のような技法)をかまし、フレーズがメカニカルになるなど、変化はあるが、「間と反復と高速」という基本的なスタイルは65年に完成したと見ていいだろう。

「天然」としか思えないロリンズの「間」は真似られるはずもないが、ジョーヘンの「間」は模倣を許した。「反復と高速」はもちろん、「間」も多分に計算された「システム」にほかならなかったからだろう。コルトレーンもそうだが、「システム化」されると白人の若者が殺到することになる。その筆頭がブレッカーだ。いわれるほどコルトレーンには似ていない。モデルはジョーヘンだ。同世代の黒人には見当たらないが、「高等な教育をうけた」近頃の若手にはいる。ラヴィ・コルトレーンとマーク・シムをあげておこう。

管楽器は今回で終え、次回はリズム楽器に入らせていただく。ウン? 今日は頭数が足りないのでは? そう、意中のテナー奏者が2人いたが、被影響者の確証が得られず見送った。名前を羅列するだけなのだが、見込みで立件するわけにはいかない。厄介な性分だ。いずれ追加できればと願っている。というわけで、次回からお待ちかねの?ピアノだ。

●参考音源

[Wayne Shorter]

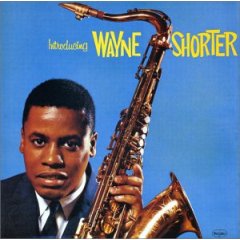

Kelly Great/Wynton Kelly (59.8 Vee Jay) Introducing Wayne Shorter (59.11 Vee Jay) Juju/Wayne Shorter (64.8 Blue Note) Miles in Berlin/Miles Davis (64.9 SONY)

[Joe Henderson]

Una Mas/Kenny Dorham (63.4 Blue Note) Page One/Joe Henderson (63.6 Blue Note) Inner Urge/Joe Henderson (64.11 Blue Note) The Rumproller/Lee Morgan (65.4 Blue Note)