指導した北島康介選手、萩野公介選手が、計五つの五輪金メダルを獲得している平井伯昌・競泳日本代表ヘッドコーチ。連載「金メダルへのコーチング」で選手を好成績へ導く、練習の裏側を明かす。第8回は「水泳の普及活動」について。

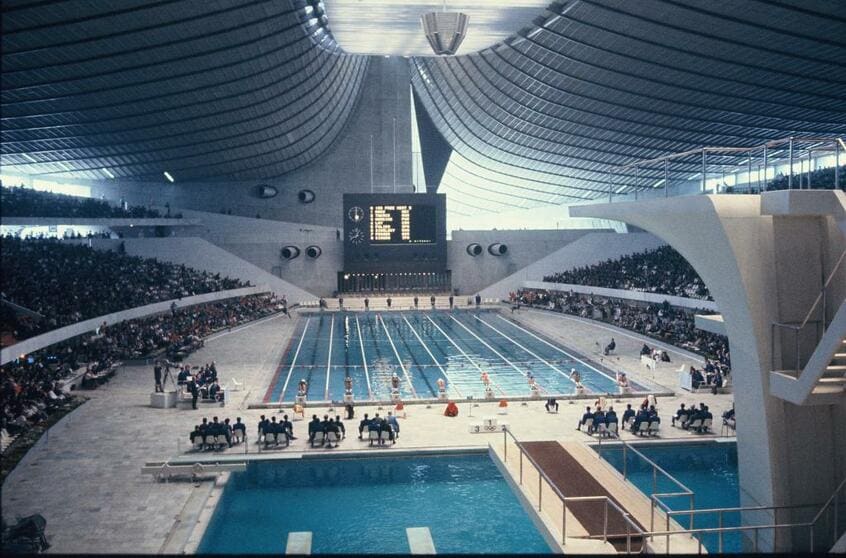

【写真】前回東京五輪の水泳会場になった代々木屋内総合競技場本館

* * *

水泳は魅力的なスポーツです。0歳のベビースイミングから100歳のマスターズ水泳まで、だれもが楽しむことができます。

泳げない人が泳げるようになったり、試合に出て自己最高記録を更新したりと、自分の限界を超えることができたとき、大きなよろこびと自信が得られます。

世界の一流選手を間近に見ることができる東京五輪開催決定を機に、日本水泳連盟は競技力向上とともに普及活動にも力を入れています。水泳人口の裾野を広げるなかから、トップ選手が育っていく。選手強化と普及は車の両輪の役割を果たしていると思います。

私は五輪選手を育てようと水泳コーチの仕事を選び、東京スイミングセンターに就職し、幼児から成人まで幅広い年齢層の人を教えてきました。

うまく泳げない3、4歳児を指導したときは、「なぜ泳げないんだろう」と考えました。子ども用に水深を浅くしたプールの端に立っても、一番小さな男の子はつま先立ちでようやく水面から鼻が出ている状態。子どもの目線になってみると、25メートル先のプールの向こう端は見えません。

これでは不安でなかなか泳ぎだせないはずです。私は水に沈める専用の踏み台を作ってもらいました。この「魔法の台」に乗った男の子は、積極的に泳ぐようになりました。不安が取り除かれたことで、限界を超えていったのです。

初心者の成人コースの方に泳ぎを教えるときは、わかりやすい言葉を選んで話をしました。東洋大では授業で水泳を教えます。そういう一つひとつの指導経験がトップスイマーを教えるときにも生きています。

日本が本格的な水泳の普及に向けて大きくかじを切ったのは、前回の1964年東京五輪がきっかけでした。日本の競泳のメダルは男子800メートルリレーの銅メダル1個に終わり、米国のようなジュニアからの育成体制が急務とされました。