介護サービスをどのように選べばいいのか。在宅からホームまで幅広いサービスを手掛けるSOMPOケアの教育研修部ケアサービス相談課の和田陽子さんと、ユニークな保険外サービスを提供している一般社団法人fukucier(ふくしぇる)代表理事の小林しのぶさんに聞いた。

* * *

生命保険文化センターの調査(2018年度)によると、介護経験者の平均介護期間は4年7カ月で、人によっては10年以上介護が続く可能性もある。まずは、介護の全体像を把握することが大切になる。

親の様子がおかしいと気づいたり、病院を受診したり、親が倒れて入院治療を受けたりして、今後、介護の必要性が高くなった場合、地域包括支援センターや病院のソーシャルワーカー、地域医療連携室に相談するのが介護の初動となる。

具体的な要介護認定の手続きの窓口は自治体の介護保険課や地域包括支援センターになる。ここに出向けば、介護に関するさまざまな課題をワンストップで相談できる。

介護保険サービスを使うためには、要介護認定を申請する必要がある。申請書類による受付が完了すると、調査員による訪問調査が行われる。その後、判定が行われ、結果の通知を受け取るまでの期間は約30日。認定の有効期間は自治体により異なるが、新規は原則として6カ月となる。

認定された要介護度によって、受けられるサービスの保険給付額が異なる。それぞれの要介護度に支給限度額が設けられており、利用者はその1割負担で利用できる(所得に応じて異なる、介護保険負担割合証記載の割合に応じた額)。

要支援1の支給限度額(1カ月)は5万320円、要支援2は10万5310円、要介護1は16万7650円、要介護2は19万7050円、要介護3は27万480円、要介護4は30万9380円、要介護5は36万2170円(標準地域の場合。人件費などの地域差に応じて加算される)。

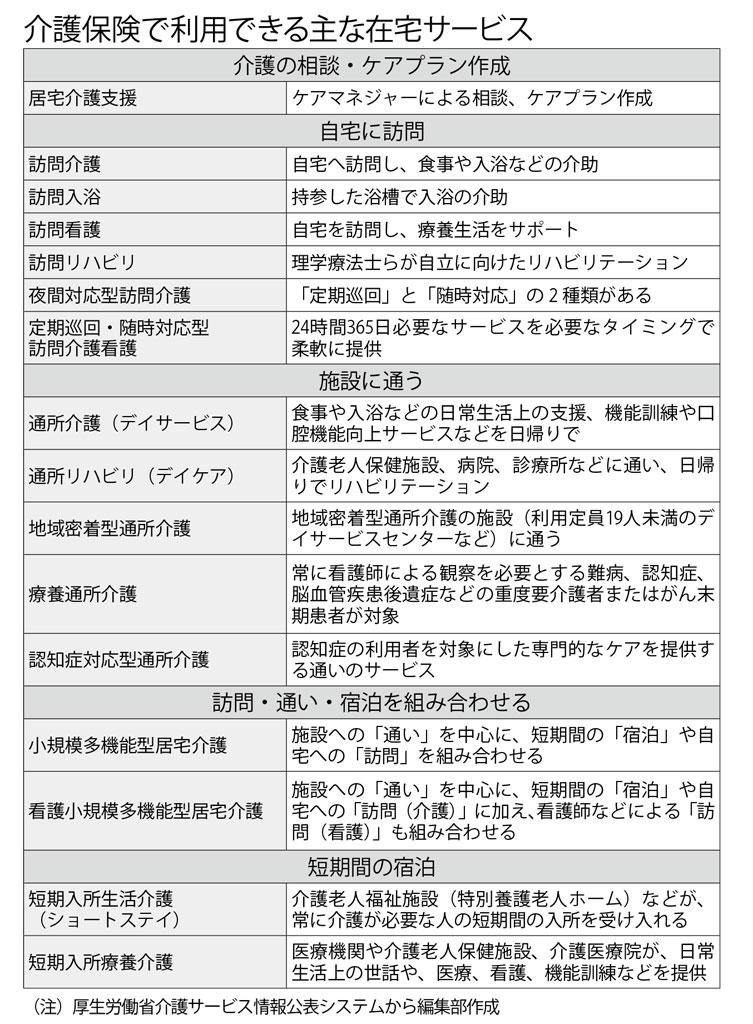

この後、介護保険を使ったサービスを利用するための計画書であるケアプランをケアマネジャーとともに作成する。