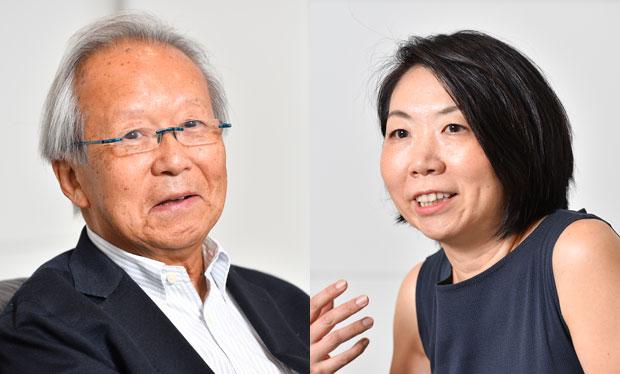

都会の片隅で「在宅死」と向き合う医師と家族を追ったノーナレーションの映画「人生をしまう時間(とき)」が話題を呼んでいる。東大病院の外科医から埼玉県新座市の私立病院の「訪問医」に転職した80歳の小堀鴎一郎医師を200日にわたり密着した。一人で撮影も行った下村幸子監督と小堀医師に在宅医療の現況を語り合ってもらった。

* * *

──NHKテレビで好評だった番組を大幅に再編集した映画には、テレビ版にあったナレーションがありません。

下村:映画だからこそできることをやろうと思ったんです。こちらが説明することで、患者さんのお部屋にどんなものがあるかなど、映像全体が見えにくくなってしまうこともあるんですよね。

小堀:このひとはすごい観察力があると思ったのは、終戦後すぐに航空管制官だった九十いくつかの患者さんの本棚に英語の本があったのでその話を聞いたら、「すっと(患者さんの)背筋が伸びた」というんです。彼の人生のプライドを満足させる話だったんでしょうね。僕は、面白いからいろいろ聞いているだけなんだけど。

下村:そういう昔の話をされていると、みんな元気になっていくんですよ。

小堀:それは僕も感じます。死にそうなおばあさんが、帰るときには玄関まで歩いて送ってくれるんだから。

──103歳の女性は話す間に表情が若返って見えました。

下村:先生が「あなたの脚はきれいだ」と言ったときですよね。

小堀:ああ、はにかんで、本当に若い女性の表情になりましたね。

下村:でも先生、あのおばあちゃんは、わかっていたと思いますか?

小堀:僕が聴診したあとに「こういう状態が続くでしょうか」と聞かれる場面のことね。映画には出てこないけど、その前に家族といろんなやりとりして、80になろうとする息子が夜中2時間おきに起きて介護にあたる。この状態が続くと家族がまいってしまう。

下村:在宅医療は、患者さんだけの問題ではないんですよね。そこには家族との関係だとかもあったりして。お嫁さんは(デイケア施設に入るのを)「お泊まり」という言葉をつかわれていたけど、おばあちゃんは戻ってはこられないとわかっていたのではないか。