●演奏する人物の内面が伝わってくる音楽

ジャズは音楽を聴くもので人柄を聴くものではないのは当然なのだが、どうしようもなく演奏する人物の内面みたいなものが伝わって来てしまうミュージシャンがいる。ジョン・コルトレーンはその筆頭に上げられる大物で、1960年代は彼の一挙手一投足がファンの注目を集めたものだった。

今でこそ、ジャズ史的影響力はマイルスの方が大きかったことが認識されているが、少なくとも、60年代中ごろまでの日本のジャズファンに対する存在感は、コルトレーンの方が強烈だったように思う。

それは当時の政治、社会的状況が色濃く影を落としている。日米では黒人差別問題など細部の違いはあるものの、ある種反体制運動の象徴とみなされたり、あるいは宗教的カリスマにも喩えられるような、ジャズマンとしてはきわめて特殊な位置付けをされていたのがコルトレーンなのだ。

それはコルトレーン自身が招いたところもある。というのも、彼のジャズに対するスタンスは「私は聖者になりたい」という有名な発言からも想像できるように、どこかしら他のミュージシャンとは違うように見えるからだ。

●「心の闇」を抱えた方々に聴いてほしい

一流のジャズ・マンは誰でもジャズに情熱を傾け、場合によっては人生を賭けている。だが、彼らは音楽を介して、あるいは音楽を通じて何かを希求しているのだが、コルトレーンは、演奏行為自体がより直裁に「救済」という宗教的匂いが濃厚な目的に向かっているように感じられるのだ。

音楽としては少しばかり異様なのだが、その姿勢がある種の人々の魂にダイレクトに響いたのだろう。それが60年代コルトレーンの、若干過大とも思える評価の理由ではなかろうか。半ば冗談半ば本気で思うのだが、現代のジャズにまったく縁の無い「心の闇」を抱えた方々にコルトレーンを聴いて頂いたならば、近頃はやりの軽薄癒し系ピアノ・ジャズなどよりはるかに強烈な癒し効果が期待できるのではなかろうか。

それはさておき、コルトレーンがシャーマン的世界に沈潜していくのは若死にした彼にとっては晩年に当たる、インパルス・レーベルに移籍してからのことで、このアルバムを吹き込んだアトランティック時代は、極めて優秀な新人テナー・サックス奏者というイメージで捉えられていた。

●コルトレーンの生涯

1926年ノース・カロライナ州ハムレットに生まれたジョン・コルトレーンは、50年代半ばに当時の人気グループ、マイルス・デイヴィス・クインテットの新人テナー奏者として注目を集めたが、麻薬常習のためクビになり、身柄をセロニアス・モンクのところに預けられた。彼はそこでジャズ理論を徹底的に叩き込まれ、独立した後は独自のコルトレーン・サウンドを追及していく。

このアルバムはコルトレーンが自信を持って自分の世界を世に問うた記念碑的作品で、抹香臭さはまだ感じられない。いわゆるコード進行を基にした即興演奏の究極点とも思われる、複雑かつ目まぐるしくコードが変化するタイトル曲が目玉で、当時の平均的ジャズマンは誰もコルトレーンのコード・チェンジについていけなかったという伝説がある。

60年代に入り、インパルスに移籍する頃から前述のように音楽の色合いが微妙に変化し、ある意味では音楽を超える境地に突っ込みつつ、1967年40才の若さで世を去ってしまった。聞くところによると、このアルバムが若い世代には「クラブジャズ」の人気盤として知られているという。後の変貌を含めた彼の全体像を知る私としては、その辺りの機微はちょっと理解が付かないが、ともあれ入り口はどこであれ、ジャズなりコルトレーンなりに興味を持っていただけるならけっこうなことではなかろうか。

【収録曲一覧】

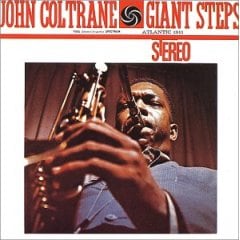

『ジャイアント・ステップス』(Atlantic)

1. ジャイアント・ステップス

2. カズン・マリー

3. カウントダウン

4. スパイラル

5. シーダズ・ソング・フルート

6. ネイマ

7. ミスター・P.C.

8. ジャイアント・ステップス

9. ネイマ

10. ライク・ソニー

11. カウント・ダウン

12. カズン・マリー

13. シーダズ・ソング・フルート

1959年5月4日・5日・12月2日録音

ジョン・コルトレーン:John Coltrane (allmusic.comへリンクします)

→サックス奏者 / 1926年9月23日 - 1967年7月17日