私がジャズ喫茶を始めた1960年代でも、すでにジャズといえば“モダンジャズ”のことで、ジャズ喫茶でもチャーリー・パーカー以前、すなわち1940年代より古いアルバムは滅多にかからなかった。だからニューオルリンズやスイング時代のジャズを聴きたいファンは、当時水道橋にあった『スイング』など、ビバップ以前のジャズを重点的に紹介する店に行かねばならなかった。

そうした環境のせいで、私自身ジャズの代名詞的存在であるルイ・アームストロングは、「知ってはいるけれど・・・」という状態が長く続いていたのである。ただ、頭の片隅にジャズ評論界の巨人、油井正一さんの「サッチモ(ルイの愛称)がジャズの大半を作った」ということばが引っ掛っていた。

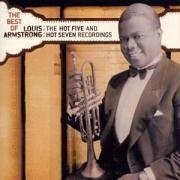

何がきっかけだか忘れてしまったが、おそらく有名な「ホット・ファイヴ」、「ホット・セヴン」(それぞれ5人編成と7人編成のルイのバンドの名前)のリイシュー・シリーズが出たからだろう、まとめてルイの1920年代の演奏を聴いてみた。やはり凄いのである。もちろん録音が古いので最初は違和感があるけれど、頭の中で音質を現代音にイコライズ(調整)すると(これは慣れればすぐ出来る)、ルイのコルネット(トランペットの親類のような楽器)の音色が信じられないほど表情豊かであることに気が付いた。

ご存知のようにサッチモは歌も歌うし、むしろ世間的にはあの独特の愛嬌のあるだみ声が彼をジャズの代名詞的存在たらしめた。そこのところをちょっとばかり分析してみると、声の質感がなまなましく、歌詞などよくわからずとも彼の世界に引き込まれてしまうのである。まさにジャズだ。

その声の質感をルイは楽器でも表現している。これだ、と思った。楽器を自分の身体の一部のようにしてしまう能力。それは使いこなすとか、うまく吹くという次元ではなくて、もうコルネット自体がルイの分厚い唇に変身してしまったような按配だ。

たぶん、だけど、もともとクラシック音楽のために作られたトランペットやコルネットは、もっと透明で綺麗な音色で演奏するものだったのだろう。そうしないと管弦楽合奏のとき、音色がヴァイオリンなど他の楽器とうまく溶け合わない。でも、ジャズならそんな気遣いは無用だ。どんな吹き方をしたって、それがジャズマンの個性をうまく表現していればOKだ。

というか、私が想像するに、そんな掟破りの吹き方をしてもめちゃくちゃ説得力があったから、サッチモはジャズの王者になったのだ。そしてそのことがまだ誕生したばかり(20~30年しか経っていなかったはずだ)のジャズの特徴となったのだろう。つまり、楽器を自分流に演奏しても、それが個性的で魅力的ならば何をやってもいいんだという、ジャズならではの寛容さだ。

面白いことに、この長所はモダンジャズにも引き継がれており、クラシック音楽だったらモンダイになりそうなジャッキー・マクリーンのアルト・サックスの音色だって、それが魅力的で個性的だからジャズファンは愛聴している。確かにサッチモはジャズの大部分を作り上げた巨人なのだ。

このアルバムは、有名な「ホット・ファイヴ」と「ホット・セヴン」の録音を集めたベスト盤で、ルイが歌詞忘れたのでスキャットを行なったというエピソードで知られた《ヒービー・ジービズ》など、油井先生ご推薦の1926年から1929年にかけての名演が収録されている。

【収録曲一覧】

『ザ・ベスト・オブ・ザ・ホット・ファイヴ・アンド・ホット・セヴン・レコーディングス』(Sonny)

1. ヒービ・ジービズ

2. マスクラット・ランブル

3. キング・オブ・ザ・ズルス

4. ジャズ・リップス

5. ウィリー・ザ・ウィーパー

6. ワイルド・マン・ブルース

7. アリゲイター・クロール

8. ポテト・ヘッド・ブルース

9. ウィアリー・ブルース

10. オリーズ・クレオール・トロンボーン

11. ストラッティン・ウィズ・サム・バーベキュー

12. ウェスト・エンド・ブルース

13. スクイーズ・ミー

14. ベイズン・ストリート・ブルース

15. ビュー・クー・ジャック

16. マッグルズ

17. セント・ジェームズ病院

18. タイト・ライク・ディス

ルイ・アームストロング:Louis Daniel Armstrong (allmusic.comへリンクします)

→トランペット、ヴォーカル/1901年8月4日 - 1971年7月6日