「あなたとともに100万人の仲間とともに」。こんな言葉を売り物にしている日本大学。マンモス大学のブランドは、アメフト問題で地に落ちた。大学当局への批判が高まる中、トップの“黒い交際”も発覚したが、なぜ歪な権力構造が生まれたのか。

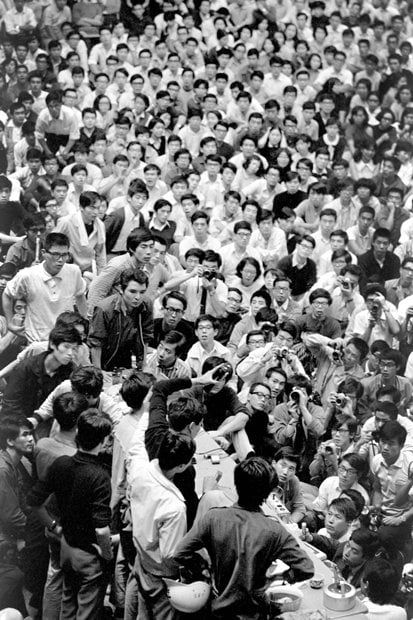

【写真】きっかけは「日大闘争」?当時の日大学生の集会の様子はこちら

半世紀前の「日大闘争」がその後の大学運営に暗い影を落としている、という見方もある。

1968年、大学の不正経理問題に怒った学生が日本大学全学共闘会議(日大全共闘)を結成。校舎をバリケードで封鎖して大学側と対立し、警察の機動隊との衝突では多数の負傷者が出た。

「日大闘争が、今回の問題の背景にある“体育会支配”のきっかけになっているんです」

私大事情に詳しい教育関係者がそう語る。

当時の学生たちは校舎を占拠し、東京・両国の日大講堂で「大衆団交」を開くなど、大学当局側を追い詰めていた。困った当局側は、体育会の学生らに働きかけて暴力を振るわせ、運動を妨害させていたという。

「日大当局は学生運動を抑え込もうと、闘争後も体育会の学生を利用してきた。職員として採用され、大学運営を長年担ってきた人もいるくらいです」

大学側は、各学部の学生が結集しにくいように、学部間の関係性を薄めた。キャンパスを全国に散らばらせ、「学部が違うと大学が違うようなもの」(日大教員)と言われるくらいになった。その結果、理事長を頂点とする大学本部が、各学部を「分割統治」する構造ができあがったという。

国立大では教授会が力を持ち、職員らの発言力が相対的に弱いことが多い。日大では体育会出身の職員が先輩・後輩の関係の中で多数派を形成し、出世してきた。今のトップの田中英寿理事長は相撲部、常任理事を辞任した内田正人前監督はアメフト部の出身で、人事や予算面で絶大な力を持っていたという。

現役の教員はこう話す。

「アメフト部の問題は日大の体質そのものに起因している。強権的にトップダウンで決め、内田前監督が選手に責任を押しつけたように、何かあれば下の者を切り捨てる。大学の人事をめぐって、同じような目にあった人もいます」