ところが、今年は株式市場全体が低迷してきたことも影響し、例年と比べれば過熱感が漂っていない。

「本来なら、決算の直前に手を出すのは避けるべきでしょう。しかし、今年に限って言えば、3月中旬以降のほうが好都合かもしれません」(窪田さん)

株主優待ブロガーとして人気のmtipsさんも、このような助言をする。

「今年の場合は、これから買ってもまだ大丈夫だと思います。すでに第3四半期決算(本決算に向けた途中経過)が発表されているので、業績の推移を確認してから買うといいでしょう」

とはいえ、ギリギリに駆け込むのは考えものだ。実は事務手続きには一定の時間がかかるため、権利確定日の当日に株を買っても、株主名簿への記載には間に合わないのだ。

配当にも目を配ろう

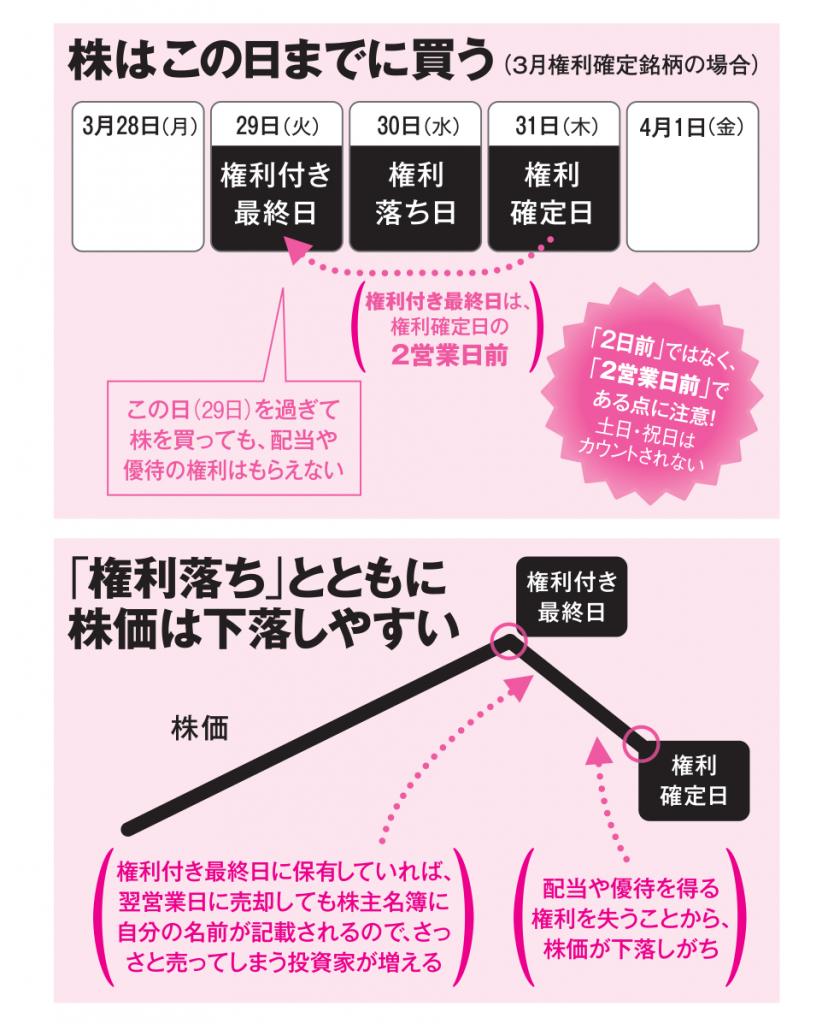

そのタイムリミットは権利確定日の2営業日前。「権利付き最終日」と呼ばれている。配当や優待を受け取る権利が得られる最終期日という意味合いだ。権利確定日の1営業日前になった時点でタイムオーバーとなってしまうので、この日は「権利落ち日」と言われている。

しかも、権利が消滅した時点で、理論的に配当や優待の分だけ株の価値は下がる。実際、配当や優待が人気の銘柄は権利落ち日に株価が下落しやすい。

なぜなら、権利付き最終日に株を保有していれば、権利確定日を待たず売ってしまっても配当や優待の権利を失わないからだ。さっさと手放す投資家が続出し、その動きが株価を下押ししやすい。

「権利落ち」に伴う株価下落リスクを回避する「優待クロス注文」というテクニックも存在するが、初心者や経験の浅い人には不向きだ。配当や優待を目当てに買った銘柄に対し、同時に信用取引で売りを仕掛けるという手法で、この説明でピンとこなければ、まさに「触らぬ神にたたりなし」で手出しは禁物。

配当や優待に着目した投資は中長期的なスパンで臨むのが基本だ。何より業績の拡大(回復)が見込まれる銘柄にターゲットを絞れば、次の決算が近づくにつれて、再び株価の上昇が期待できる。長い目でみれば、株価の推移も業績に連動する可能性が高いだろう。

(金融ジャーナリスト・大西洋平)

※AERA 2022年3月7日号より抜粋