プラスチック製ストローの使用中止やレジ袋有料化の動きが目立ってきた。背景には、プラスチックが細かく砕けた「マイクロプラスチック」(MP)が海や川に増えていることがある。日本周辺の海に漂う量は世界平均の27倍という。ヒトが取り込むことで健康への影響も心配される。有効な対策はあるのか。ジャーナリストの桐島瞬氏が迫る。

* * *

「太平洋の最も深いところで、とんでもないことが進行中です。海底にいる小さな甲殻類の体内から(毒性のある)PCB(ポリ塩化ビフェニール)が高い濃度で見つかったのです。原因はMPだとする意見があります」

今年1月にスイスで開かれた世界経済フォーラム(ダボス会議)で、安倍晋三首相は聴衆に向けてこうスピーチした。

首相が指摘したのは、2017年に英アバディーン大学が深海で行った研究結果だ。深さ1万メートルを超える太平洋のマリアナ海溝とケルマデック海溝で採取したヨコエビの体内から、発がん性のある化学物質PCBが1グラム当たり最高で905ナノグラム検出された。汚染された川に生息する生物から見つかる50倍ともいわれる量だ。

PCBは変質しづらい特徴を持つことから、かつて「夢の油」として広く工業製品に使われた。だが、強い毒性があることがわかり、1970年代には世界中で使用が禁止された。一度、環境中に漏れ出したものは分解せず、いまでも海洋中に存在している。

マリアナ海溝の海底からはポリ袋などのプラスチックごみが見つかっている。

このため、深海生物がPCBの含まれたMPをエサだと勘違いして食べたのではないかと言われているのだ。

そもそもMPとは何なのか。サイエンスライターの保坂直紀氏が説明する。

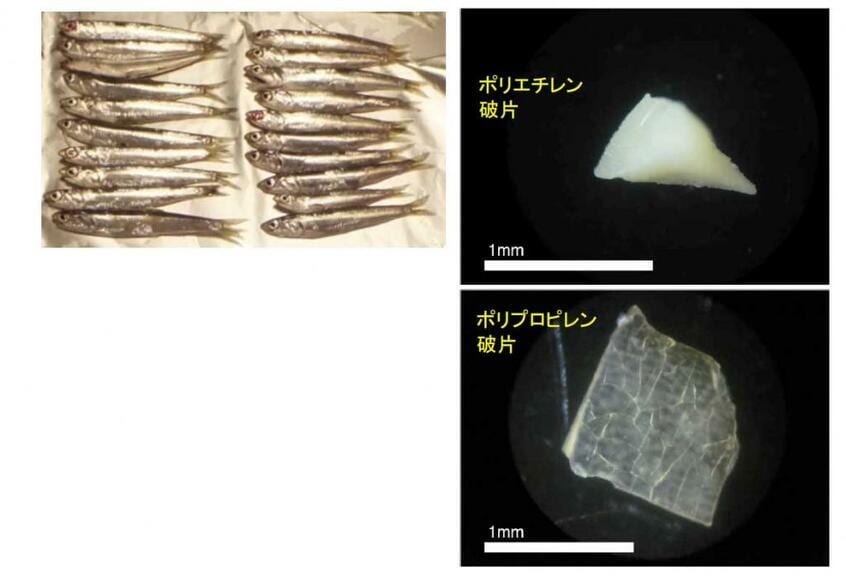

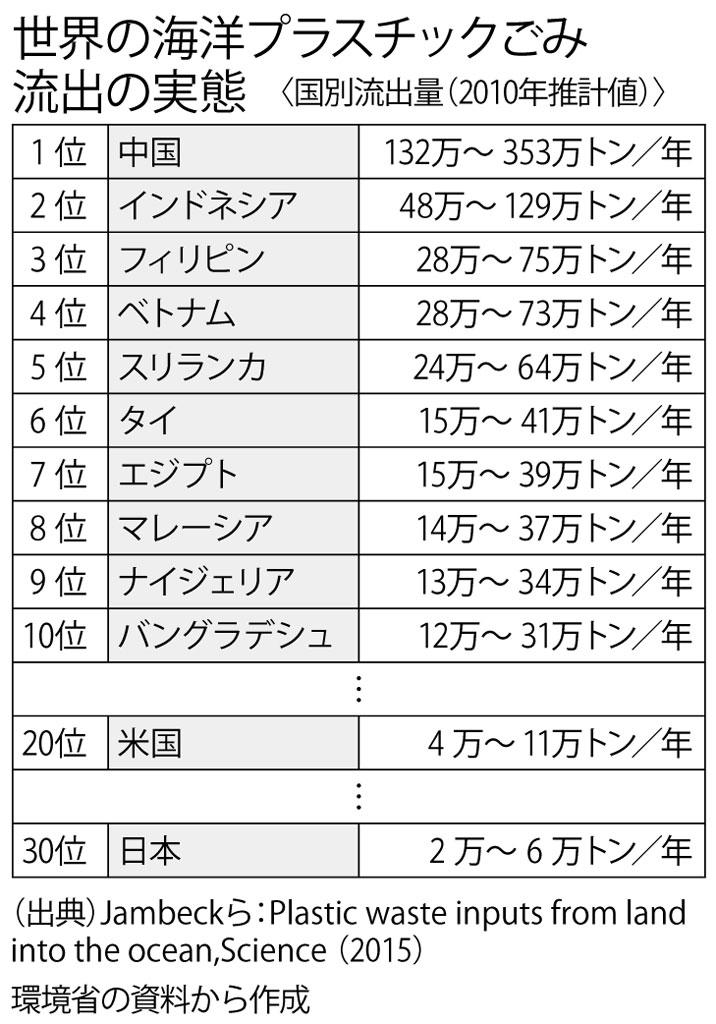

「年間に世界中の海へ流れ出すプラごみは最大で1300万トン近くあり、大きさが5ミリ以下のものをMPと呼びます。ペットボトルやレジ袋などが紫外線で劣化して砕けたものや、洗顔料や歯磨き粉に入っているマイクロビーズと呼ばれる小さな粒などがあります。海に広がったものは現実的に回収できません。しかも半永久的に分解しないため、海のごみとしてたまり続けることになります」

保坂氏によると、北極や南極など世界中の海洋にある。なかでも日本の海に多いという。