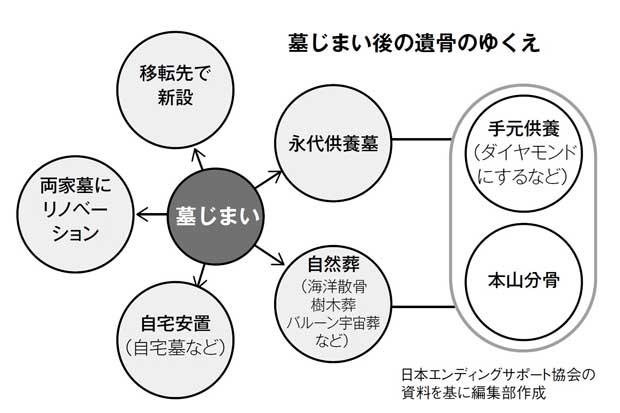

年々増える墓じまい。合同納骨堂や樹木葬、散骨などさまざまな弔い方も行なわれている。

骨壺を自宅に保管する人も少なくない。高齢者の生活問題や葬送問題を研究する第一生命経済研究所の主席研究員・小谷みどりさんは、

「こんな多死時代なのに墓石が売れないのは、多くの人が家に置いているからです」

と指摘する。火葬後に受け取った骨壺は、その時点から取り扱いは遺族に任される。家に置いていても法律には抵触しない。「墓がないから」という経済的な理由でそのままにしている人は多く、孤独死した人の家の片付けをすると押し入れから骨壺がいくつも出てきたという話は、少なくない。

NPO「終の棲家なき遺骨を救う会」は、提携する南春寺(東京都新宿区)の永代供養墓に3万円(納骨袋入りの場合は5万円)で合祀するサービスを提供している。遺骨を郵送で送る「送骨」を利用しても、骨壺郵送代プラス3万円で済む。

会によれば、毎月平均150件、多い月で500件の問い合わせがあり、生活保護を受けている人からの連絡もあるという。

「母親の遺骨を10年以上置いている人や、50年以上前の遺骨がご自宅から見つかることもあります。行き場のない遺骨に悩んでいる人は多いのです」

NPO「みんなの寺」も、岩手県内の墓に5万円で合祀する「みんなの墓」を紹介する。永代供養をする寺の敷地には、個別墓もあり、そこに1年間納骨をしてから、永代供養墓に合祀する。これは、トラブル回避のためで、気が変わったとしても、1年以内であれば、遺骨は取り戻せる。本心では共同は避けて個人の墓に入りたいという人には、執行猶予つきの、こういったサービスを利用するのもよいだろう。

日本エンディングサポート協会理事長の佐々木悦子さんに聞くと、墓問題に悩む人の多くが団塊の世代で、彼らは先祖代々の墓を継続するか、閉めるべきかの葛藤に苦しんでいる。できることなら維持したい。が、妻や子どもに「あんな地方まで、お参りに行っていられない」と言われ、ようやく決心する。

小谷さんは言う。