検索結果22件中

1

20 件を表示中

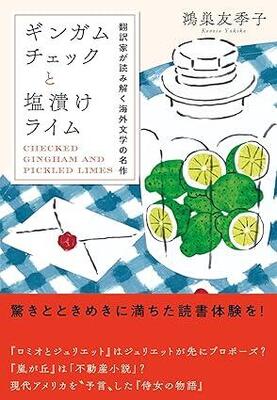

4月号翻訳家、文芸評論家 鴻巣友季子 Konosu Yukiko軍人と天文学者とキリスト教徒の共存?

『また会う日まで』池澤夏樹著朝日新聞出版より発売中

秋吉利雄は一八九二年(明治二十五)に生まれ、少将にまで昇級した海軍軍人であり、敬虔なキリスト教徒であり、優れた天文学者でもあった。この本作の主人公であり語り手は、(著者)池澤夏樹の父方の大伯父にあたる実在の人物だ。

本作は利雄の個人的な回想録であり、しかし同時に、日本の明治末期から第二次大戦終戦後までの近代日本を描く壮大な歴史年代記でもある。そこにはさまざまな戦いと対立があるが、最も大きいのは個人の思想信念と国家共同体のそれだろう。

秋吉利雄は作品の冒頭で、自分がじきに天に召されることを悟っている。野球観戦で雨に降られた彼は肺炎を起こし、ついには末期の床につく。利雄はなぜ雨に打たれるに任せていたのか。彼は言う。「わたしは亡くなった僚友に思いを馳せていた。あいつが身に負った水の量に比べれば、こんな雨などなにほどのものでもない」

僚友とは海軍兵学校の四十二期の同期生加来止男のことだ。利雄はこの兵学校を卒業した後、海軍大学校へ進学し、海軍籍のまま帝大の天文学科で学び、あまり海上に出ずに済む「水路部」(水路の測量や、水路図誌、航路図誌の作成を行う)に配属を希望する。艦内のホモソーシャルな階級社会と凄絶な体罰主義に嫌気がさしたこともあるようだ。利雄が日食観測隊を率いてローソップ島に滞在し、皆既日食の観測成果をみごとあげる章は、軍務とはいえ天文学者としての輝かしい活動として、前半のハイライトとなる。

利雄は多くの死に直面する。妹(池澤夏樹の祖母)のトヨを産褥熱で亡くし、従妹であり妻のチヨと息子を感染症で亡くす。すべては神の思し召しとして受け入れられるだろうか。トヨの夫末次郎は、トヨと他の男性との子を引き受けて結婚した聖母マリアの夫のような男なのだが、当時でさえ珍しい(千人に一人)産褥熱での妻の死を経験したことで、神への信仰をなくす。銀行員の末次郎にとって「千人に一人」という数字は冷厳なものであり、それと向きあった末、神に不満を表明することにしたのだった。

利雄にそのような目立った分裂は見られない。関東大震災の一年後、一九二四年(大正十三)に三つの身分をもっていたと言う。一、 海軍大尉である二、 東京帝国大学理学部の学生である三、 芝白金の三光教会の信徒である

この三本の木は根を一にしていると言うのだ。では、戦争へと突き進む国の軍人としての務めと、「汝、殺すなかれ」と説く宗教への個人としての信心と、数値の結果を絶対のものとする科学者の信念は、どのように共存するのか。

彼のなかで、主の教えと進化論は「両立している」と言う。創世記は一つの物語(ストーリー)だとわかっていると。しかし本作全体を読むとき、作者がstoryとhistoryが語源を同じくしていると繰り返し念押ししていることにも読者は留意すべきだろう。ストーリーこそがヒストリーであるなら、創世記も一つの歴史として利雄のなかに確固としてあるのだ。利雄はこうも言う。「天体の動きは究極の合理だ。<中略>そこに俺は主の御心を感じる」「信仰と自然科学は矛盾しない」と。

とはいえ、キリスト者であることと軍務には折り合えない部分が多々出てくる。彼は瓜生外吉や内村鑑三などを例に出して折り合いをつけようとするが、水路部は真珠湾の攻撃にも大いに貢献したのだった。さらに苦しい戦況を精神論で押し切ろうとする軍部のやり方は理論性に欠き、「大本営」発表は事実と合致しない。戦局の悪化とともに利雄の懊悩は深くなっていく。

トヨの長男武彦の子夏樹として、作者もわずかながら登場する。父福永武彦をふくめ身内を描く作者の筆は、どんな瞬間もなるべく私情を排し、客観的な事実を正確に伝えようとする。そう、本作は、近代以降に発達しどんどんエモーショナルになっている散文の小説とは、あえて反対を向いているようだ。情を汲む抒情が得意なのが散文のノヴェルであるなら、出来事(ヒストリー)を物語(ストーリー)として叙する叙事を旨とした韻文のロマンに近い感触がある。

だが、そんななかにときおり、一掬の親しみや懐かしさや惜別の思いがにじんでいるように思う。タイトルの「また会う日まで」は讃美歌のタイトルだ。作中、四回ほど歌う場面がある。トヨの葬儀のとき、ローソップ島での“送別会”で、利雄の再婚相手と連れ子たちが初めて会う場面、そして……。そんな箇所にも、わたしは作者の静かな思いとまなざしを感じたのだった。

5月号翻訳家 鴻巣友季子 Konosu Yukiko軽快にして強靭な批評性を持つ新たな代表作

ついさきほど、日本の新元号が発表された。長引く経済不況と少子高齢化のトンネルを抜けるため、令和はよりいっそう「お年寄りが活躍」し、「女性が輝く」時代になっていくのであろう。良き哉、良き哉……。

さて、そんなタイミングでぜひ読みたい小説が、柚木麻子の最新刊『マジカルグランマ』だ。端的に言ってしまうと、痛快な傑作である。これまで柚木作品を読み逃している方々も、手にとっていただきたい。

物語の中心となるのは、年配者と女性たちだ。全員がある意味、父性社会に抑圧され、行き場を失った人々とも言える。言ってみれば、「活躍」とか「輝く社会」などの名の下に搾取されがちな人々でもある。

ヒロインの「柏葉正子」は七十五歳。若き日は女優のはしくれだったが、鳴かず飛ばずで、映画監督・浜田壮太郎と二十七歳で結婚し、家庭に入った。しかし浜田は浮気性で、ずっと前から敷地内別居状態にあり、この四年間は口もきいていない。正子は離婚するお金を貯めるため、熟年俳優のアルバイトを始める。白髪染めをやめろという友人の助言に従ったところ、引っ張りだこになり、逆に真っ白に髪を染めると、スマホのCMに大抜擢される。そして、若手人気俳優とのコンビで、「日本のおばあちゃんの顔」とまで言われるようになるのだ。

真っ白な髪の正子は「ユメかわ」で、理想の祖母像を体現していた。「おっとりとしていて上品で、問題を抱えた若者をそっと包み、見守りながらも、時折ズレた言動で笑いを誘」う老婦人だ。正子は「あんなつまらないばあさんに今さら何ができる」と腐していた夫に、一泡吹かせて気分がいい。

ところが、そんなおり夫が離れ屋で孤独死し、ふたりが仮面夫婦だったことがバレて、正子は一気に批判の的に。正子はこんな四面楚歌でも、広大な自宅の土地を売れば食べていけると算段するが、夫は二千万の借金を残しており、古い屋敷は解体するだけで一千万円余りかかるという……。

ここから正子の社会への反撃が始まるのだが、その途中で彼女はある重大な気づきを得て覚醒する(ここが本作の肝であり、タイトルの由来にもなっている)。芸能事務所の面接では、七十半ばにしてセクハラにあうが、いちばん好きな映画「風と共に去りぬ」について、若い女性ADに訊かれ、スカーレットと恋敵メラニーとの友情が素晴らしいなどと話すと、ADの口から「マジカルニグロ問題」という言葉が飛びだす。これはこの映画の黒人奴隷の描き方を辛辣に評するものだ。現実にはいない「ご都合キャラ」、つまりスカーレットの乳母のような、「体格の良い黒人女性で、温かくも厳しく、彼女を見守り続け」る人物のこと。ハリウッド映画には、「白人を救済するためだけに存在する、魔法使いのようになんでもできる献身的な黒人のキャラクター」がしばしば投入されてきた、と指摘されているのだ。「ポリティカル・コレクトネス」の問題だ。この点から、現在、『風と共に去りぬ』や『大草原の小さな家』などの古典が取り沙汰されているが、今から見て差別的ととれる表現は全て抹消すればいいのか。こうした創造の根幹に関わる問題にも柚木麻子は正面から組みあう。

正子ははっとする。その伝でいけば、世の物語には、「マジカルゲイ」もいるだろうし、つまり、自分は「マジカルグランマ」だったってことなの? 「いつも優しくて、会えばお小遣いをたっぷりくれて」「老いの醜さや賢(さか)しさを持たないキュートなおばあちゃん」……。

正子にとって、「風と共に去りぬ」と真剣に向きあうことは、自分の偏見や差別意識と対峙することだった。正子が「ステレオタイプをなぞることは、声を持たない人々を傷つけたことになるのではないか」と考え、自分は「確かに差別に加担していた」と思い至るくだりには、とくに作者の深い思索の轍が感じられる。

正子をとりまく(便利とばかりは限らない)人々も魅力的だ。浜田の崇拝者で屋敷に転がりこんでくる映画監督志望のニート「杏奈」、自律神経失調症で家に引きこもる夫を抱え、家計を支えつつ子育てをする「明美」、妻を亡くし幻想の世界に生きているゴミ屋敷の「野口さん」、大切な幼なじみで消息がわからない「陽子ちゃん」、そして日本の芸能界では「何もかもできすぎる魔女みたいな役ばっかり」回ってくるという大女優「紀子」……。

さらに、『赤毛のアン』から「イヴの総て」「マッドマックス 怒りのデス・ロード」まで、海外のドラマや映画、古典文学にまで広く通じた作者ならではのオマージュもじつに楽しい。

軽快にして強靭な批評性をもつ柚木麻子の新たな代表作の誕生を寿ぎたい。