心臓弁膜症に対する治療が目覚ましい進歩を遂げている。これまで手術での治療成績がよくなかったタイプの心臓弁膜症がカテーテルを用いた最新治療で治療が可能になってきた。実際の患者の症例をもとに紹介する。

* * *

東京都在住の会社員、高山和久さん(仮名・62歳)は、50代半ば頃から、動いてからだに負荷をかけたときに呼吸が苦しく感じるようになった。2012年4月、近くの病院で心不全(拡張型心筋症)と診断され、一度入院した。その後、16年には、不整脈の心房細動を発症し、心筋焼灼術を受けるが、18年7月に、再入院し、心臓弁膜症の僧帽弁閉鎖不全症とわかった。

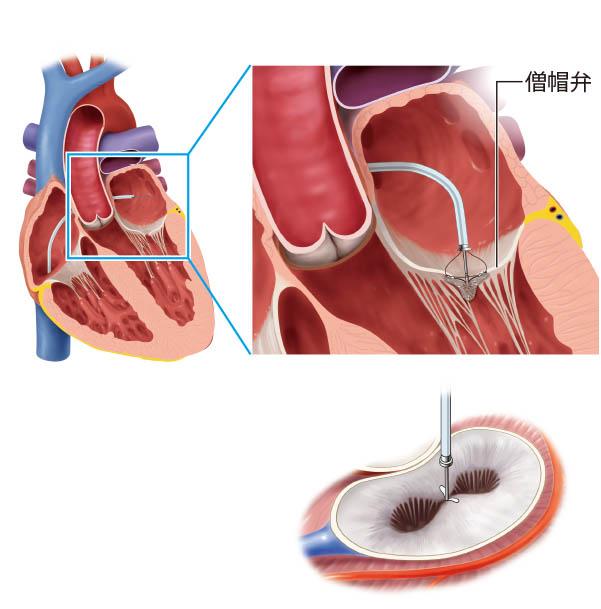

心臓弁膜症とは、心臓内の弁が狭くなって血液が通りにくくなったり、うまく閉じなくなって血液が逆流したりする病気だ。なかでも左心房と左心室を隔てる僧帽弁が閉じにくくなるのが僧帽弁閉鎖不全症だ。

高山さんのタイプは、機能性僧帽弁閉鎖不全症と呼ばれるもので、拡張型心筋症などにより心臓の動きが悪くなることが原因で起き、心不全の原因となる。

僧帽弁閉鎖不全症は、外科手術が根治治療となるが、高齢やほかの病気があり身体機能が低下した人の場合は、外科手術は難しい。また、機能性のタイプでは、手術の治療成績がよくないという報告もある。そのような人は、これまでは薬で症状をコントロールするしか方法がなかった。

「僧帽弁閉鎖不全症に対して、マイトラクリップ(MitraClip)という器具を用いた経皮的僧帽弁接合不全修復術という治療があります。18年4月に保険適用となった新しい治療法で、心不全の再入院を食い止められるケースがでてきています」

そう説明するのは、慶応義塾大学病院循環器内科特任准教授の林田健太郎医師だ。林田医師は、マイトラクリップによる治療の治験と治療を主導してきた同治療のパイオニアだ。

マイトラクリップによる治療は、患者の右足のつけ根から静脈にカテーテルを挿入し、心臓の左心房まで到達させる。そしてカテーテル先に挿入してあるクリップで不全を起こしている僧帽弁の弁尖(べんせん)を挟んで留めるという治療だ。弁の中心部をクリップで挟むことで、二つの通り穴を作り、血液の逆流を防ぐ。