『戦国武将を診る』などの著書をもつ日本大学医学部・早川智教授は、歴史上の偉人たちがどのような病気を抱え、それによってどのように歴史が形づくられたことについて、独自の視点で分析。医療誌「メディカル朝日」で連載していた「歴史上の人物を診る」から、火星人を診断する。

* * *

【火星人 (生没年不明)】

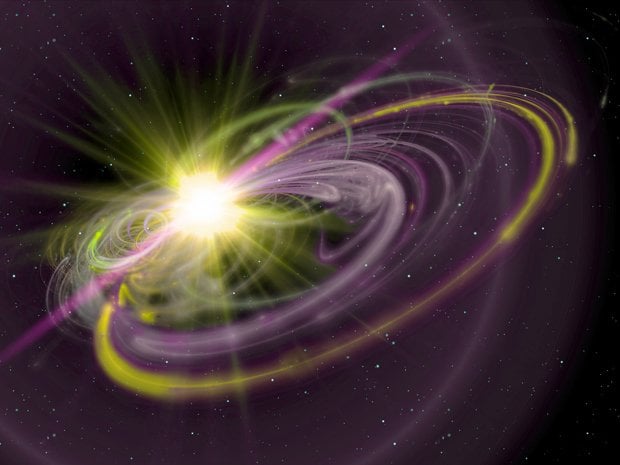

拙宅3階の狭い物干し台に赤道儀と少し贅沢な望遠鏡を張り込んで10年になる。厳冬期はさすがに星を見る元気が失せるが、春になってオリオンが西空に傾くと、東には明るい木星、そして夜半になると蠍座に火星と土星と、惑星のそろい踏みである。

1877年の火星大接近を観測したミラノ天文台長スキアパレッリは、火星の線状の模様をcanaliと命名した。イタリア語では溝・水路以上の意味はないが、英語のcanalでは人工的な運河という意味になる。火星の知的生命体が運河を作ったというローウェルの仮説を土台に98年、英国の作家H.G.ウェルズは『宇宙戦争』を発表した。

――ある日、ロンドン郊外に落ちた円筒からタコに似た醜怪な火星人が現れ、見物に来た人々を熱線で焼き払う。英国陸軍の精鋭が出動するが、かなわず退却するところに次々に円筒が飛来。中から3本脚の戦闘機械が現れ、熱線と毒ガスで町や村を破壊する。英国海軍が誇る戦艦も撃破され、あわや英国は破滅に瀕する。しかし、戦闘機械は停止し、中からは火星人の死体が見つかる。地球上の微生物に対する免疫がない火星人は地球の大気を呼吸することにより致命的な感染症をきたしたのだった―という話である。

1938年のラジオドラマでは、オーソン・ウェルズの迫真の名演もあって聴衆がパニックに陥ったという。何度か映画化され、最新のスピルバーグ版ではF22ラプター戦闘機がミサイルを撃ち込むが、最後は地球の感染症で死んでしまうというオチは同じである。

細菌学の夜明け

ウェルズがこの小説を発表した19世紀末~20世紀初頭は細菌学の黄金時代だった。

1882年にコッホが結核菌を発見、翌年にはコレラ菌を、同年クレブスがジフテリア菌を、94年にはエルサンがペス卜菌を発見するなど、それまで猛威を振るってきた細菌感染症の正体が次々に明らかになり、さらにワクチンによる予防ができるようになった。地球上には細菌が満ち溢れ、我々が無事に過ごせるのは免疫を持っているからだという考え方は当時の最新の科学知識だった。

しかし、現代の微生物学の立場からすると、火星に高等生物がいたとしても地球上の生物とは数十億年の間全く交流がないので、地球の細菌や真菌、ウイルス(ウェルズの時代にはまだ発見されていないが)が火星人の体内で効率良く増殖し、ついには殺してしまうというのは難しい。

免疫は寄生体とともに

我々の皮膚や腸管、泌尿生殖器粘膜には無数の微生物が常在菌として存在しているが、感染症を起こすのはその一部である。土壌や海水中にも無数の細菌やウイルスが存在するが、ほとんどは無害である。実際、通常は接することのない古細菌や植物ウイルスが感染症を起こすことはない。

さらに、我々の体には皮膚・粘膜バリア、Toll様受容体や補体に代表される非特異的免疫系、そして真打ちである特異的免疫系と、何段にもわたる防御系が存在する。生物は無駄なシステムは進化させないので、これらの防御系を完成するには外界から強い淘汰圧が加わってきたことは想像に難くない。

しかし、現在でも月や小惑星から検体を持ち帰って分析する時には高度の感染防御処置をする。生命の起源はどこか他の天体から飛来した微生物の芽胞であるというパンスペルミア説を完全には否定できないからである。

ウェルズと同じ英国の理論天文学者(兼SF作家)フレッド・ホイル卿は、感染症の流行周期と彗星の回帰周期が重なることから、晩年までこの説を捨てなかった。この仮説は無理だなあと思う一方、宇宙で我々が孤独な存在ではないという思いも捨てがたい。