「うわっ、なに、このおできのような赤いものは……」。初めてその地図を見たとき、思わず声を上げてしまった。それは、赤色立体地図。アジア航測株式会社の技師長であり、火山学者でもある千葉達朗さん(58)が発明したものだ。

尾根などの周りより凸なところは明るく、谷など落ち込んでいるところは暗く表現され、平面の地図なのに、上下左右どの方向から見ても立体に見える不思議な地図である。

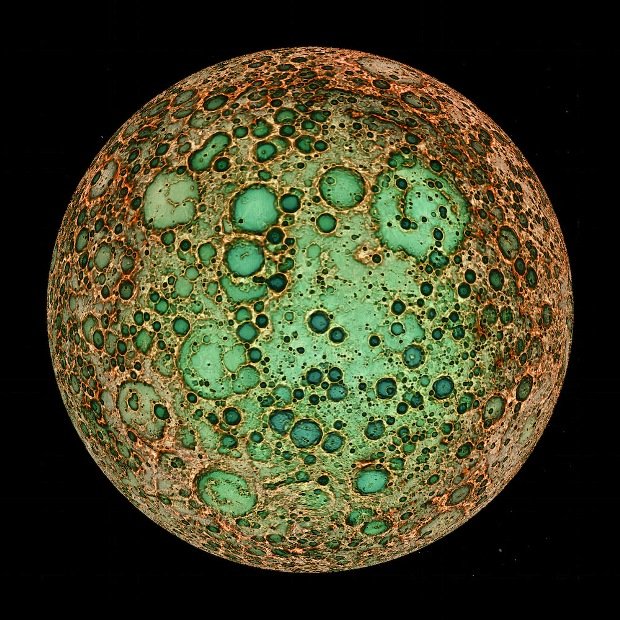

声を上げてしまったのは、富士山の赤色立体地図を見ていたときだ。日本人なら誰でも知っているこの日本最高峰には、70もの側火山が確認されており、その山肌は結構でこぼこしている。絵で見るように、なめらかな山肌をもつ富士山とはずいぶん違った印象だ。さらに赤色立体地図だと側火山ひとつひとつがぷっくりと盛り上がっているのが分かり(それがおできのように見えたものの正体だ)、また崩落を続ける大沢崩れは、まるでナイフで切り崩したような深い谷が落ち込んでいるのがはっきりと分かる。

尾根と谷の立体感といい、側火山の盛り上がり感といい、ほかの地図では得られない臨場感、まさに従来の地図の概念をくつがえすような「目では見えない地形まで現れる地図」。それが赤色立体地図だ。

この地図は、千葉さん自身が必要に迫られ、試行錯誤の末に誕生した。入社13年目、青木ケ原樹海の調査をすることになり、地図を見て下調べをしていた千葉さんは、地面を覆っている樹木を取り除いて、地面のデータを直接観測できる航空レーザでは現れている複雑な地形が、普通の等高線図ではうまく表現できていないため、自分が入る樹海のどこがどんな地形なのか分からないことにがくぜんとした。

「これでは遭難するかもしれないので、航空レーザのデータを何とか等高線以外の手法で表現しようと、プログラムや画像ソフトを駆使して悪戦苦闘、その結果生まれたのが赤色立体地図なんです」。

赤にしたのには、理由がある。肉や刺し身の鮮度を赤みの強さで判断することができるように、人の目の網膜には赤を感じる錐体細胞が多く、わずかな彩度の違いも判別できる。赤色であればこの特性をいかせると思ったからだ。

それまでにも、光の当たり具合の陰影で地形の高低を判別する陰影図や、急斜面ほど黒くする斜度図といった表現法はあったが、いずれも角度や光の当たり方により凹凸が反転して見えたり、凹凸の区別がつかなかったりという欠点があった。しかし赤色立体地図はそれらの欠点を補い、どこから見ても凹凸が逆にならず、地形そのままの立体に見える地図ができたのだ。

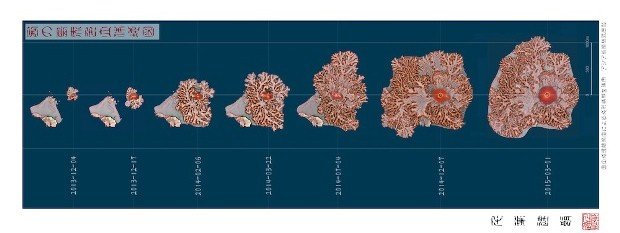

こうした特徴を用いて、赤色立体地図はさまざまな分野で活用されている。そのひとつが防災だ。伊豆大島は30〜40年に1度、中規模な噴火をくり返す活火山として知られている。東京都では、「火山噴火緊急減災対策砂防計画」(突然噴火が始まったときに、溶岩流の影響範囲を検討するためのもの)に基づいて伊豆大島の1万分の1、0.5ミリのドリルで地形を削り出した立体模型を作製し、その表面に赤色立体地図を精密にプリントした。この模型に溶岩と同じ粘性を持つ液体を注射器で垂らすと、噴火時の溶岩流出シミュレーションができるのだ。

「コンピューターの計算でも溶岩がどのくらいの時間で集落部に到達するかを予測することはできます。しかし、伊豆大島は小さいので、精密な計算をしているうちに溶岩が到達してしまう可能性もある。この模型を使ったアナログモデル実験なら簡単に何度でも試せるし、停電の時でも問題ありません。普段は博物館などで地形の解説に使用し、時に実験もできます」(千葉さん)。