ビッグデータの解析やAIなど、情報分野の基礎として数学を学ぶことは必須だ。経産省や文科省も、進行中の「第四次産業革命」を主導するために、どうしても欠かせない科学は「第一に数学、第二に数学、そして第三に数学」と謳っている。だが、「日本人には数学嫌いが多い」という根本的な問題が横たわる。AERA2020年3月23日号は、数学教育の課題に迫った。

* * *

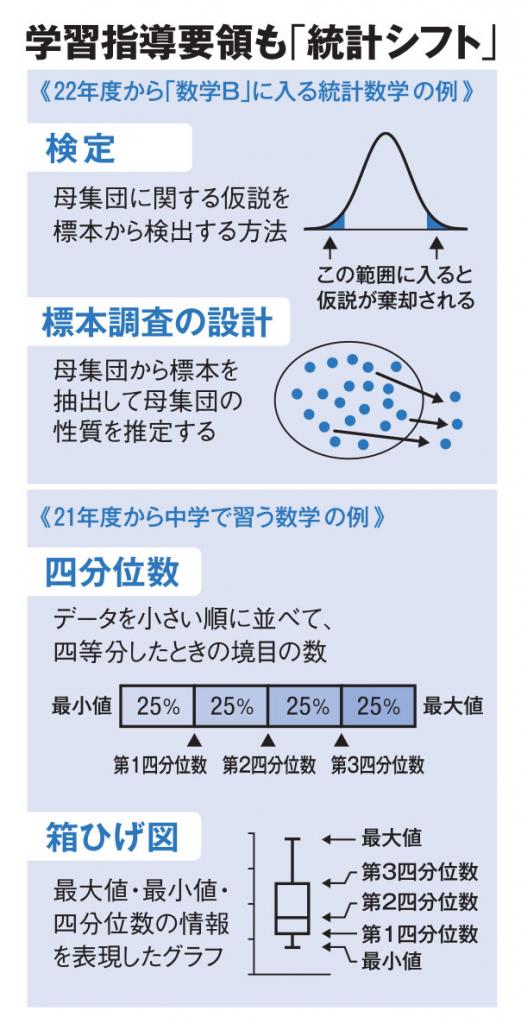

社会の要請に伴い、中学・高校で学ぶ「数学」の内容も変化している。鍵は高校カリキュラムの「統計シフト」だ。

18年に告示された学習指導要領改訂を受け、高校では22年から新課程が始まる。新課程では、数Bの統計のボリュームが増え、内容も高度なものになるという。具体的には、89年告示の指導要領で削除されて以来30年ぶりに復活する「検定」のほか、標本調査の設計なども扱われる。

現課程でも、数Iに「データの分析」という単元があり、箱ひげ図や四分位範囲などを学ぶ。これは5年前に新しく導入された分野だが、新課程では中2で習うことになる。

河合塾数学科講師の依田栄喜さんはこう語る。

「現在、数学Bの統計は入試でほとんど選択されないため、学校でも習わず、指導経験のある教員も少ないのではないでしょうか。新課程ではそれが必須化されます。文科省が統計の重要性を意識し、データを読み解くことができる人材を育てようとしているのは明らかです」

新課程で学んだ生徒が受験する24年度の入試では、さらに統計色が強くなると見られる。

数学の重要性が高まるなか、『「%」が分からない大学生』などの著書がある桜美林大学の芳沢光雄教授は、

「まずは日本人の数学嫌いを直す必要がある」

と主張する。TIMSS(国際数学・理科教育動向調査)の発表によれば、「数学に対する態度(大好き/好き/好きではない)」「数学を信頼している」「数学を評価している」のどの項目も、日本は最も悪いのだという。