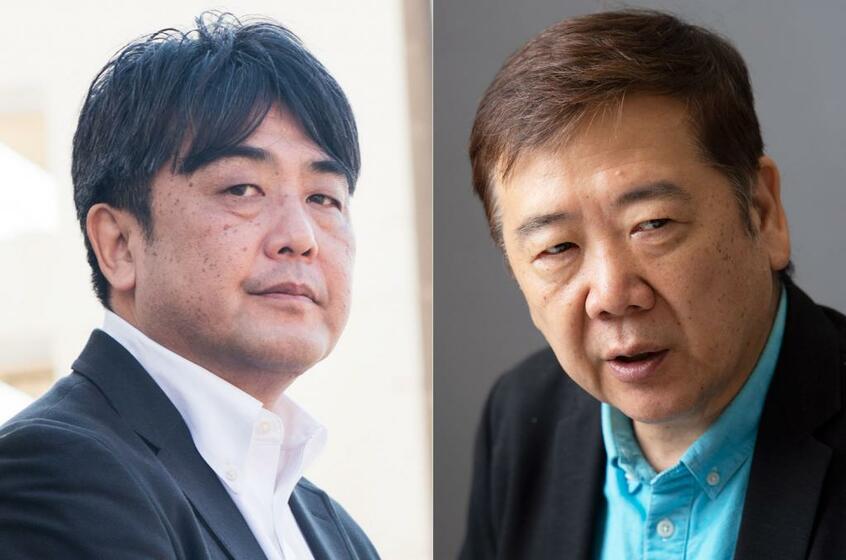

コロナに感染した芸能人の謝罪、感染後のバッシング……。そんなコロナがもたらした違和感や恐怖について、新著『同調圧力』(講談社現代新書)の著者の一人で演出家の鴻上尚史さんと構成を担当したジャーナリストの安田浩一さんが語り合った。

【前編:鴻上尚史×安田浩一「コロナで『凶暴化』した同調圧力」】より続く

* * *

安田:僕自身、同調圧力にのみ込まれそうになるときがあります。本書では、ニュースキャスター・芸能人・スポーツ選手などコロナに感染した著名人たちが口々に謝罪をすることのおかしさが話題になっています。

先日、数日間にわたり取材をさせてもらった方が「濃厚接触者」だとして、保健所から「PCR検査を受けてください」と連絡を受けたそうなのです。本人からその報告を受けた際、もし僕にも保健所から連絡があったり、彼がPCR検査で陽性になったりしたら、直近で取材させてもらった人たちに僕も謝らなきゃいけないな、と一瞬思ってしまいました。それもまた、世間からの圧力が関わっているのかな、と。

鴻上:その場合は、謝っていいと思います。この本では世間と社会とを区別しています。世間というのは、自分がよく見知っていて、現在および将来にわたり関係のある人たちのこと。ママ友やPTAなど少人数のグループから、職場・学校といった集団まで内実はさまざまです。

一方、社会とは、自分とは直接面識がなく、現在も将来も関係がない人たちのこと。僕と佐藤さんが違和感を持ったのは存在しないはずの世間を想定して謝罪会見が行われることへの違和感です。

僕の劇団では10月31日からお芝居をやります。稽古中や本番に誰かが感染する可能性だって十分考えられる。もし感染者が出た場合、公演は中止なので僕はチケットを買ってくれたお客さんに対しては謝ります。ですが、世間と呼ばれる幻のものに向かっての謝罪のコメントはしません。そういう違いなんです。

安田:本書ではコロナ感染者に対する差別と絡めて、加害者家族に対するバッシングが挙げられています。殺人などの罪に問われた加害者の家族はメディアで実名や職場を晒され、バッシングされる。

僕自身、週刊誌の記者時代には犯罪者の家族を取材し、バッシングの輪の中に加わってきた自覚がありました。強気なことを言っても、どこかでやはり日本的心性に侵されているところがあるのかもしれません。