75歳以上の運転者が免許更新時に受検する認知機能検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっています」という判定結果が出る割合は、総受検者数の2~3%しかない。多発する高齢ドライバーの交通事故は、必ずしも認知機能の低下によるものではなく、むしろ身体能力の衰えや判断能力の低下によるもののほうが多い。

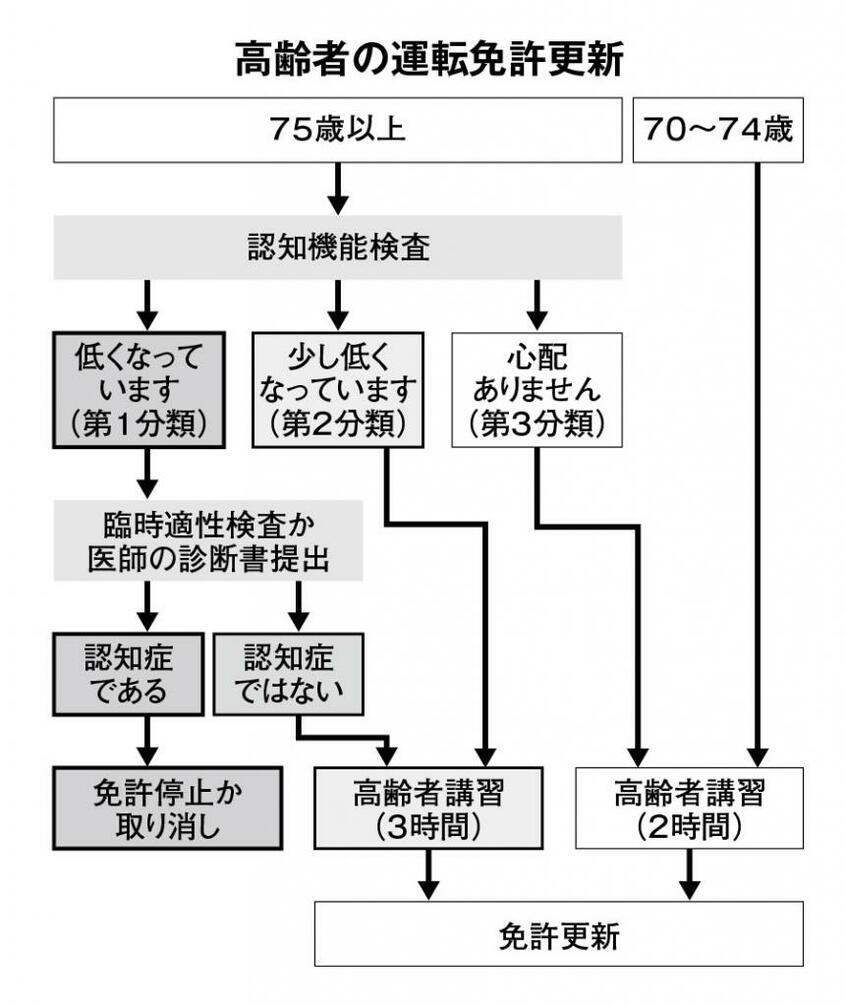

【図解】75歳以上は何が違う?高齢者の免許更新までの流れはこちら

高齢ドライバーが安心して参加できる車社会づくりを目指すNPO法人高齢者安全運転支援研究会事務局長の平塚雅之さんは、肉体的な衰えを意識していても、運転に及ぼす影響までは理解できていない人が多いと指摘する。

特徴として、

「違反や事故がない人は運転がうまいと錯覚し、自信過剰になる」

「長い運転経験から、気づかないうちに自分だけの癖が身についている」

「頑固で、家族の忠告を受け入れない」

「事故の報道があっても、自分には関係ないと判断材料にしない」

「車の性能向上が、自身の運転をカバーしていることに気がついていない」

などを挙げる。

「75歳以上のドライバーが認知機能検査と高齢者講習を受ける現行制度に意義はあります。ところが受講者が多すぎて、実車教習でのアドバイスも不十分なのが現状。免許を取得したらその後一切、運転技術のチェックはなし。本来は高齢者に限らず、全免許保持者が定期的に実車指導を受けるべきなんです」

では、高齢ドライバーが事故を起こさず安全運転を続けるためにはどうすればいいのだろうか。

「ハンドル操作ミスは筋肉の衰え、ブレーキとアクセルの踏み間違いは注意力や判断力の低下などが原因。こうした弱点があることを自覚した上で、対処することです。必要に応じて早めに減速すれば、視野が広がり、対向車や飛び出しの有無などをゆっくり見て確認できます。夕方や夜の見えづらい時間帯や、子どもの登下校時は運転を避けるのも有効です」

見落としがちなのは、

「体調がすぐれない時には車に乗らない」

ということだ。

「1トン以上もある車を公道で運転するのに、体調が万全でなくて本当に大丈夫ですか? 足腰が痛い、しんどい、疲れているから車に乗って楽しよう、というのは間違っています」