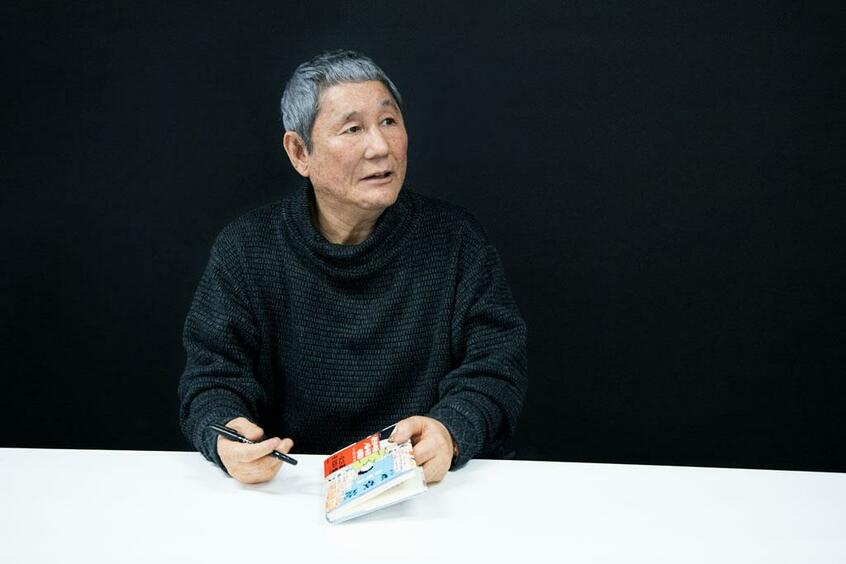

昨年末から、立て続けに5冊を出版した北野武。コロナ禍でさまざまな活動が停滞するなか、“小説家”北野武の執筆意欲が旺盛だ。最新作『浅草迄』で描かれたのは原点だった。AERA 2020年11月16日号から。

【写真】蜷川実花さん撮影!北野武さんが飾ったAERAの表紙はこちら

* * *

――10月末に小説『浅草迄』が刊行された。収録作「足立区島根町」は、足立区で過ごした少年時代の記憶を基に書かれている。

北野武(以下、北野):おれが生まれたのは終戦から1年半後で、当時は町のなかに敗戦の残り火みたいなものがまだ感じられたんだよね。物心つく頃にテレビの放送が始まって、そのあとは高度経済成長期に突入していくって感じで。敗戦の喪失感と復興のエネルギーみたいなものが、ごちゃごちゃになって混沌(こんとん)としていた時代だった。「モーレツ社員」なんつって、めちゃくちゃ働くサラリーマンもいれば、片方では当たり前のように近所にヤクザがいたりさ。人も文化もカオスで面白かったよね。

――作中では、父親の菊次郎や母親のさきをはじめ、悪友や学校の先生、近所の不良たちとの笑い話や失敗談がのびのびと描かれている。今も昔も、人間の持つ業は変わらないが、作品に登場する人々を包む空気は、どこか温かい。

北野:あの頃は、スマホどころか、電話でしゃべることさえほとんどなかった。だから今よりコミュニケーションの範囲は狭いんだけど、そのぶん濃密で、人をじっくり観察する時間があったんだね。だから立川談志さんが言った「業の肯定」じゃないけど、たとえコソ泥でも「同じ人間」として受け入れる度量もあった。今はちょっと道を外れると、「そこまでやるか」ってぐらいに徹底的に追い込むでしょ。人間の不確かさというか、まるっきり聖人のようなやつなんて存在しないのに、そんな当たり前のことも共有されなくなっちゃってる気がするよ。

■いつかモノにできる

――一方、表題作の「浅草迄」で描かれるのは、まだ北野が何者でもなかった青年期のモラトリアムだ。世の中の若者が、学生運動やジャズ喫茶に熱中する一方で、社会のどこにも自分の所在を見いだせない主人公の苦悩が伝わってくる。