体温を測るたびに数値が違うのには理由がある。AERA 2020年11月23日号で掲載された記事から。

* * *

体温を測るたびに数値が違う、そんな経験をしたことがある人は多いだろう。それには(1)体温計(2)測り方(3)測る時間帯の三つの原因が考えられる。順番に見ていこう。

まず、体温計の問題。かつてはわきの下で10分間測定する水銀体温計が一般的だったが、1980年代から1分程度で測れる電子体温計が普及し、いまや水銀体温計を見かけることはほとんどなくなった。また、2013年に採択された「水銀に関する水俣条約」により、21年1月1日から水銀体温計の製造・輸出入が禁止される。

環境負荷も少なく、短い時間で簡単に体温がわかる電子体温計は便利だが、測定値にバラつきがあるという指摘は当初からあった。早稲田大学の永島計教授は言う。

「1分や数秒で測れる電子体温計で測定される体温は、検温開始からの温度と温度変化を分析し、データのアルゴリズムで予測値を出したもの。実際の体温とはずれが生じます。正確な体温を知りたい場合は、『実測式』で測定する必要があります」

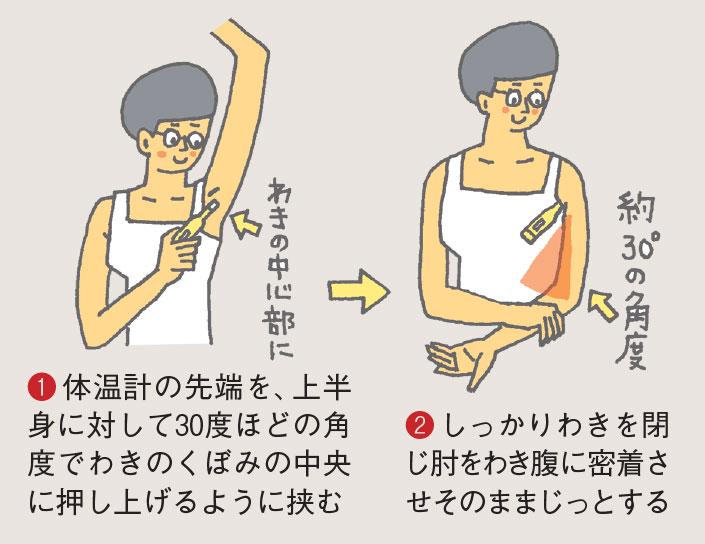

実測式体温計の場合、一般的にはわきで約10分、口中で約5分測定する必要がある。予測式体温計のなかには、ブザーの後も検温を続けることで、実測式に切り替わるものが多い。

体温は時間帯や身体活動に影響される。平熱を知るためには同じ環境下で測る必要がある。

「女性の基礎体温と同様、朝、目覚めたら布団のなかで体を動かさずに測れば、昼間の活動の影響を受けない体温がわかります」(永島教授)

※AERA 2020年11月23日号より抜粋