起業家育成に試行錯誤する大学が増加している。学生が起業するうえでの課題や必要な支援とは何か。実際に事業を立ち上げた学生起業家に、会社経営のリアルと起業家教育の是非について取材した。AERA 2021年3月29日号は「大学」特集。

【写真】高校3年生で起業したNew Innovations代表 中尾渓人さんはこちら

* * *

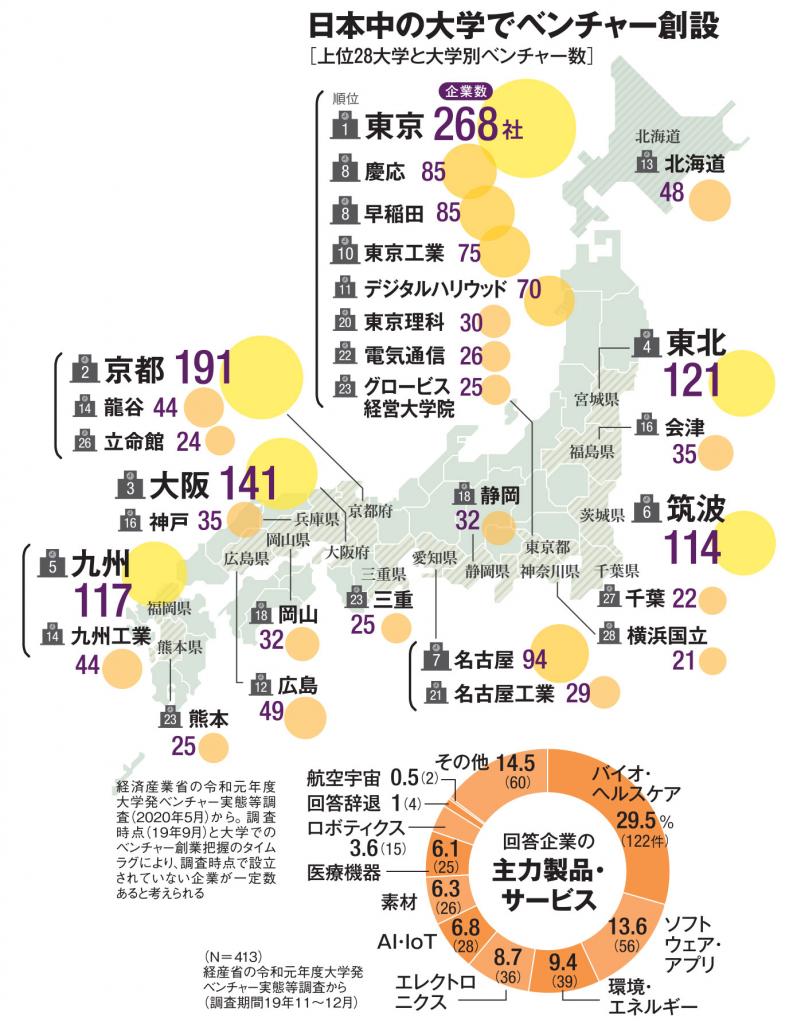

全国の大学では、経済産業省呼びかけのもと「大学発ベンチャー」の設立が進められている。大学発ベンチャーは、大学が所有するコア技術や研究成果を利用して、新規性の高い商品やサービスを展開する企業のこと。2019年9月時点で計2566社あり、30年間で約47倍増加した。

大学発ベンチャーは、主に「研究成果ベンチャー」「共同研究ベンチャー」「技術移転ベンチャー」「学生ベンチャー」の4部門がある。全体の6割を占めるのが、大学保有の特許や新技術を事業化した「研究成果ベンチャー」で、東大発のペプチドリームを始め国立大理系の活躍が目立つ。また、大学と関連の深い学生が起業した「学生ベンチャー」も2割強を占めるが、一方で大学による起業志望の学生に対する支援体制はまだまだ不足している。経産省の調査によると、全国346校のうち232校(67パーセント)は学生への支援策を講じていないほか、大学ベンチャーに対するインキュベーション施設を設置している大学は約20パーセント、ファンドを設置している大学は約5パーセントだった。

■待たないコーヒー販売

すでに起業した学生が、会社経営と大学での学びを両立できるようなバックアップ体制を整えることも必要だろう。「New Innovations」代表の中尾渓人(けいと)さん(21)は、高校3年生で起業。現在、大阪大学工学部に在籍しながら東京・清澄白河に会社を構え、AIカフェロボット「root C」の開発などを手掛ける。

幼稚園の時から、さまざまな家電を分解しては組み立て直すことが好きだった中尾さん。小学4年生でロボットを作り始め、自律型ロボットの国際的コンテスト「ロボカップジュニア」に参加。中学時代には日本代表として、2度の世界大会出場を果たした。ロボットの開発資金を稼ぐために、高校1年生でサーバー管理などの受託業務を始めたが、取引先数は最終的に300まで増えたという。