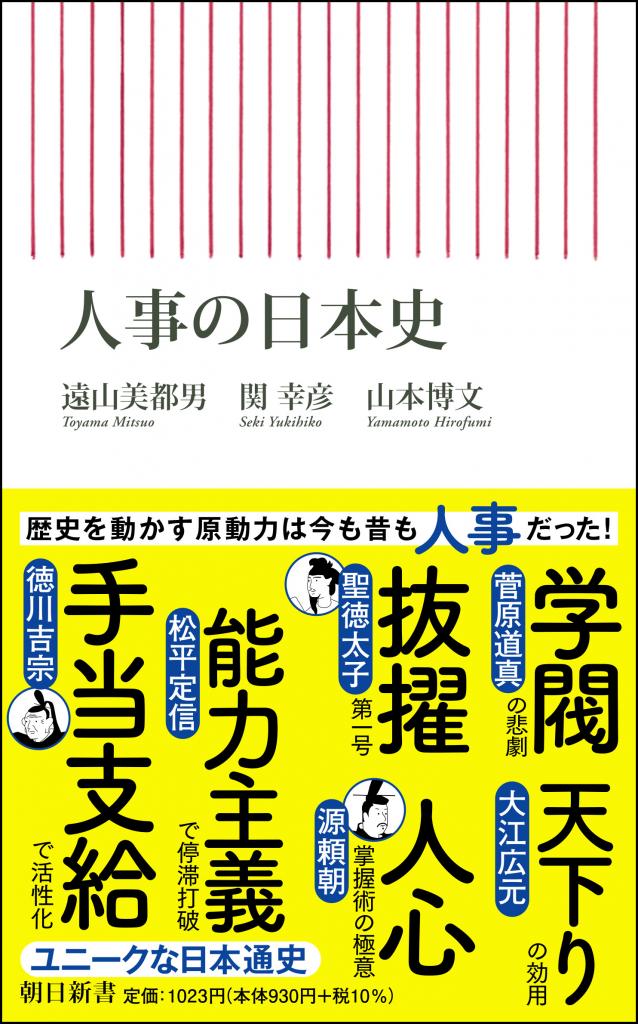

遠山美都男・関幸彦・山本博文著

■凄みのある天武の人事

他方、天武が内乱のなかで中小の豪族や地方豪族の力を頼りにしたというのは、彼が大友皇子の大本営のある近江大津宮を攻略する方面軍の将軍に、村国男依・書根麻呂・和珥部君手・肝香瓦安倍ら、彼の従者(舎人)であり地方豪族の出身者たちを起用したことを指しているのだろう。

だが、この将軍「人事」は、天武が内乱の勝者となるために、中央の大豪族を頼みとせず地方豪族の力だけに期待していたことを意味しない。

なぜならば、天武が旧首都だった倭京(飛鳥地方)を制圧するために差し向けた方面軍の将軍はみな中央の大豪族たちだったからだ。大津宮に向かった方面軍の将軍が一様に地方豪族の出身者だったのは、天武の戦略によると見られる。

つまり、大津宮攻略軍にとって大友皇子との直接対決は不可避だ。その時、もし天武軍の将軍たちが中央の大豪族だった場合、彼らは亡き天智天皇とも大友皇子とも面識があり、場合によっては恩義や忠誠心もあっただろうから、大友を目の前にして、彼らに動揺が起きないとは保証できない。

天武はその点を十二分に心得ており、この方面軍の将軍をあえて彼の従者で地方豪族の出身者でもある者で固めたのだ。彼らは天智や大友皇子に面識もなければ恩義や忠誠心もなかったから、たとえ大友皇子が眼前に現れたとしても、彼らの主君の敵の出現に闘争心が増しこそすれ、戦意が萎えることなど絶対にあり得なかっただろう。

これに対して大友皇子は、自分が陣頭に立てば、劣勢を一挙に挽回できると考え、大津宮最後の防衛ライン、瀬田橋の西岸に布陣した。だが、彼の思惑は完全に裏目に出てしまう。瀬田橋東岸の天武軍の戦意は萎縮するどころか、大友出現によりその士気はかつてないほどに高揚したのだ。

このような将軍「人事」からは天武の人間洞察の奥深さ、戦略家としての凄みを感じずにはいられない。彼の前半生は深いナゾに包まれているが、余程の修羅場をくぐり抜けてこない限り、このような「人事」を思いつくはずもなかっただろう。