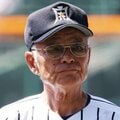

短期集中連載「起業は巡る」。第3シーズンに登場するのは、新たな技術で日本の改革を目指す若者たち。最終回は、スタートアップ企業に出資する「WiL」の共同創業者CEO伊佐山元氏だ。AERA 2022年4月4日号の記事の1回目。

* * *

──今回のシリーズは、伊佐山元さんが創業したWiLが出資しているスタートアップを特集しました。どの起業家も一昔前なら大企業や中央官庁でエリートコースを歩んでいたような人たちで「日本もようやく、こういう人たちが起業する時代になったんだなあ」と思いました。

伊佐山:そうですね。1990年代までの起業家はエリート街道を行けなかった人たちが負い目を感じながら「こんちくしょー」と頑張るタイプでした。それから20年が経って、日本社会も大きく変化しました。今は官僚、大企業の幹部、医者、弁護士になるような人たちがどんどん起業しています。やはりリスクを伴いますから、起業家をドボン(失敗)させないことも重要です。特に日本では誰か一人が失敗すると、全ての起業家が「あいつらは信用できない」と批判される傾向があります。

■今の起業家は賢明

一方で起業家の側にも問題があって、ITバブルの時も「ITは儲(もう)かるぞ」と多くの若い起業家と投資家が狂奔しましたが、今から見ると「あれはおかしかったね」と誰もが思う。持続性がないし、社会的な意味も少ない。それに比べると今の起業家は賢明です。WiLも投資しているメルカリ創業者の山田進太郎さんなんかは、成功してお金持ちになってもストイックに暮らしています。まあ、成功したらある程度、派手にやってもいいとは思いますが。

──バブル経済が崩壊した頃から、日本でも「起業が大切だ」と言われてきましたが、現実は失敗の連続です。原因はどこにあったのでしょう。

伊佐山:日本のベンチャー投資は金融から始まりました。大企業が間接金融から直接金融に舵(かじ)を切る中、銀行が注目したのがベンチャーです。「お金を出して儲ける」という発想が原点になっています。それに対して、米国でベンチャー投資を始めたのは事業家です。自分で事業を成功させて資産を形成し、それをベンチャーに投資した。いわば「先輩・後輩」の関係です。