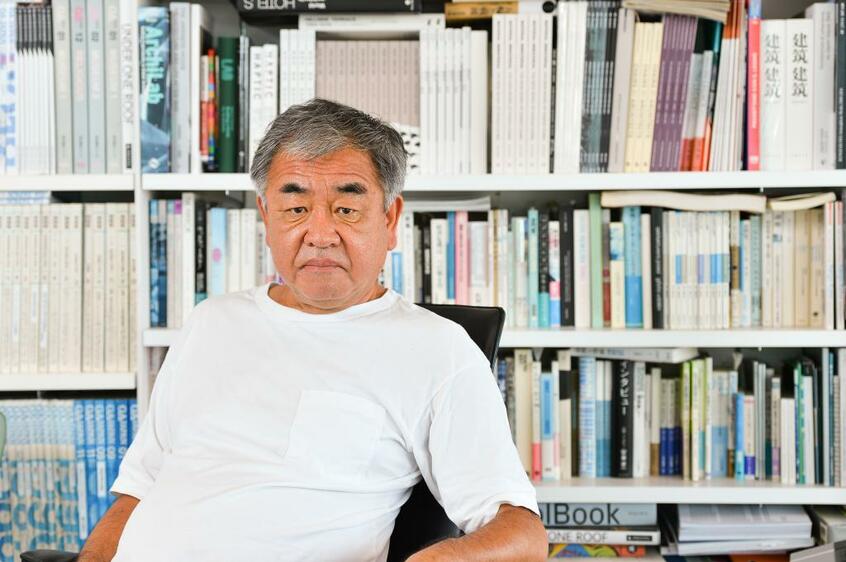

建築は社会生活における重要な基盤だ。新型コロナの流行で一変した私たちの暮らしは、働き方や住まいへの考え方を見つめ直す機会にもなった。国立競技場の設計を手掛けた建築家の隈研吾氏は、そのコロナ禍を「都市計画への警告」と説く。AERA 2020年10月26日号から、隈氏の単独インタビューを紹介する。(聞き手/ジャーナリスト・清野由美)

【国立競技場、高輪ゲートウェイ駅…隈研吾氏が近年かかわった建造物の写真の続きはこちら】

* * *

──本来なら今年、東京は「東京2020」のお祭り騒ぎの中にいたはずですが、そうではなくなりました。国立競技場の設計に携わったひとりとして、落胆しませんでしたか。

僕はもともと建築を100年単位で考えているので、それほど深刻にとらえていません。五輪が来年に延期になったとしても、100年のうちの1年の話です。その間にいろいろなイベントが催されるでしょう。そういった機会を通して、みなさんが国立競技場の空間を感じてくれればいいと思っています。

──隈さんは、コロナ禍をどうとらえていますか。

ある意味、都市・東京にとって助け舟だったのではないでしょうか。建築史をさかのぼると、14世紀のペストの流行は、都市を大きく変える節目でした。それまでの中世のごちゃごちゃした街並みが非衛生的だったということで、ここから整然とした街への志向が生まれたんです。

そのエスカレートした果てが、20世紀アメリカの摩天楼。さらにその果てが21世紀の東京です。日本全体が人口減少、高齢化、空き家問題に苦しむ一方で、一極集中が進み、超高層タワーが林立しました。東京はあきらかにバランスがおかしくて、これ以上いったら破綻する瀬戸際にあった。コロナ禍は都市の惰性に対する警告だったと思います。

■超高層ヒエラルキー

──超高層をバンバン建てても、東京は世界のイノベーションの潮流には乗り遅れました。

最新のテクノロジーとともに、人の働き方も価値観も激しく変化しているのに、人を大きなハコに閉じ込めることが効率的だ、という古い考えから抜け出せなかったからです。

満員電車というハコ、オフィスというハコ、郊外の家というハコに人が押し込まれ、同じ時間に移動をし、競争を強いられる。僕はそれを批判的に「オオバコモデル」と呼びますが、今やオオバコモデルは効率的でも何でもなく、むしろ非効率なストレスの根源になっています。

テレワークが劇的に進んだように、現代のテクノロジーは、好きな時に好きな場所で仕事をし、眠り、移動をする自由を、すでに我々に与えています。