この連載の第2回で「沢田研二がお茶の間にロックを届けた」と書いたが、ここでもまた沢田研二は新しい時代の風を全国のお茶の間に届けたのだ。

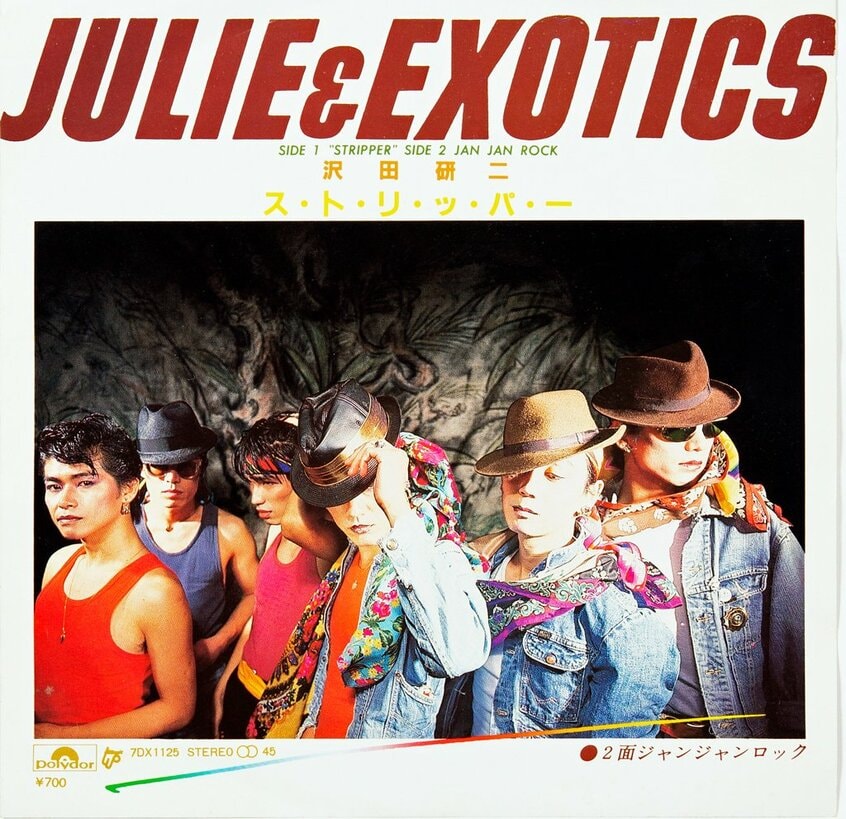

この時期、長年バックを務めた井上堯之バンドが解散。演出が過剰になる中、いつしか出来上がってしまった"沢田とバックバンド"という構図を刷新すべく、81年にはベーシストの吉田建ら若手ミュージシャンを中心とした新バックバンド「EXOTICS(エキゾティクス)」が発足。

音楽的にも当時のヨーロッパの最新トレンドを大胆に取り入れた楽曲を生み出していった。

ストレイ・キャッツなどネオ・ロカビリーを意識した81年9月の「ス・ト・リ・ッ・パ・ー」、ロッド・スチュワート「燃えろ青春(Young Turks)」(81年)を思わせる82年5月の「おまえにチェックイン」、ロマン派時代の作曲家エドヴァルド・グリーグの「山の魔王の宮殿にて」のフレーズをイントロに組み込みつつ不可思議なニューウェーブポップに仕上げた82年9月の「6番目のユ・ウ・ウ・ツ」など、沢田研二とバンドが一体となったギラギラの演奏、演出は当時、MTVに登場していた世界的人気アーティスト達に遜色ない。

実際、当時の沢田研二を見て海外のロックやポップカルチャーに関心を持った若者は相当数にのぼるようだ。

成功則は「マイナーなことをメジャーで」

80年代初頭は音楽界の構図が大きく変わり、西城秀樹、郷ひろみらに代わり近藤真彦、田原俊彦といった新世代のアイドルが台頭した。

すでに30歳を過ぎ、当時のポップシンガーとしては最高齢となっていた沢田研二。以前のようにランキング1位を獲得することは難しくなっていたが、最先端の流行に飛び込むことで鮮度を保つことに成功していた。

沢田研二の成功則に「マイナーなことをメジャーでやる」というものがある。芸能界では流行の半歩後ろをいくことを良しとする。流行とはごく一握りのアーティストやファッションリーダーによって発信されるものだが、それが大衆に広く受け入れられるとは限らない。一般的なアイドルやタレントは、流行が明らかに大衆に受け入れられ始めた段階でようやくそれを取り入れるのだ。