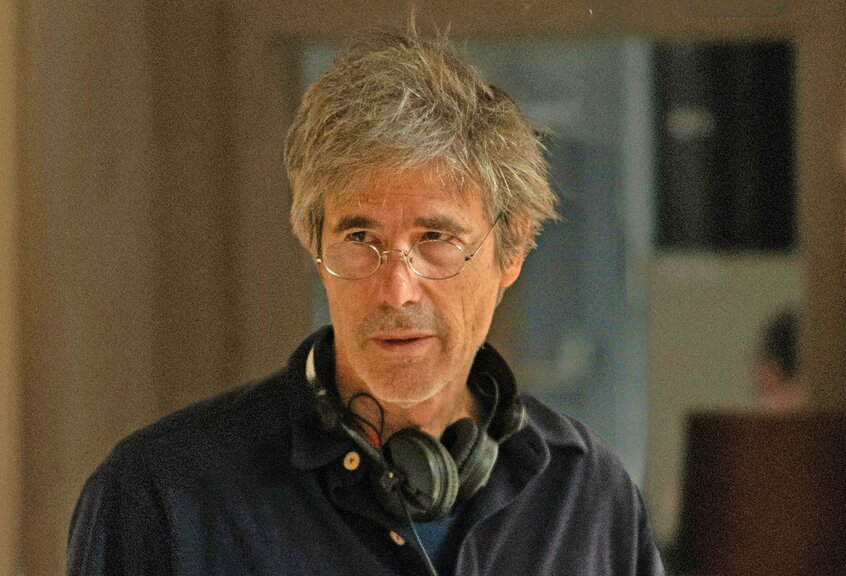

1970年代、軍事独裁政権下のブラジル。エウニセ・パイヴァ(フェルナンダ・トーレス)は夫・ルーベンス(セルトン・メロ)と5人の子どもたちと平和に暮らしていた。だがある日突然、夫が軍に連れ去られ、消息を絶ってしまう──。事実をもとにし、第97回アカデミー賞国際長編映画賞を受賞した「アイム・スティル・ヒア」。ウォルター・サレス監督に本作の見どころを聞いた。

* * *

2015年にエウニセの長男、マルセロ・ルーベンス・パイヴァによる原作を読んだとき、胸の奥が震えました。実は私自身が1960年代末からパイヴァ家と親交があったのです。あの家の記憶は鮮明です。常に灯りがともりドアが開いていて、私含め13、14歳の子どもや親が集まって政治議論をしているような開かれた家でした。

それが唐突に、忘れもしない1971年1月20日にルーベンスが連れ去られてしまった。この事件は私のなかで長く生き続けてきました。しかし事件後、一家はリオから引っ越し、連絡が途絶えてしまいました。マルセロの本によって私は知らなかった一家の全貌を理解することができ、読後にはもう映画のシーンが見えていました。

知人一家を描く難しさを乗り越えるため、まずは子どもたち全員に、さらに家を訪れたことのある存命の人全員にかなり長い時間をかけてインタビューをしました。7年間深く掘り下げることで、責任を味方につけられたと思います。

軍事政権下で奪われたのはマルセロの父親だけではなく、2万人以上の人々と国の未来です。そんな喪失と絶望のなかでエウニセは40代で法律家となり、社会を変えようと動きます。これこそがレジスタンスです。彼女はバリケードを築くようなアクティビストではなく、ユーモアを持って次の世代のために活動しました。まさに女性のエンパワーメントの先駆けです。そんな彼女の生き様を観客に追体験してもらえればと思います。

本作を作りながらまるで現代のことを描いているような気持ちにとらわれました。いま世界中が危険な方向へと進み、脅威がひたひたと近づいている。そういうときこそ映画や音楽など「表現」が必要だと感じます。それは抑圧や忘却に抵抗する手段になりますから。

(取材/文・中村千晶)

※AERA 2025年8月11日-8月18日合併号

こちらの記事もおすすめ 「おとなしく答えたほうが身のためよ」 監督が実体験した入国審査“尋問”リアルに描く一作