この試算結果について、毎日新聞の翌日付朝刊では「30キロ圏外 100ミリシーベルト超す/最悪条件下/柏崎刈羽6号機 事故の試算」と報じている。

私は納得することができず、今年2月半ばに不服審査請求を申し立てた。すると、臨時県議会の最終日だった4月18日に新潟県原子力安全対策課から電話があった。

「過去に公表していた部分について非公開を取り消します。ついては審査請求を取り下げてください」

10年前の公表については知っていたという。では、なぜ「のり弁」にしたのかを尋ねたがまともな答えはなかった。審査請求しなければ取り消しはしなかっただろう。

一度は公表までしている資料を「のり弁」で非公開に変えた理由は、「県政の転換」以外にあり得るのだろうか。

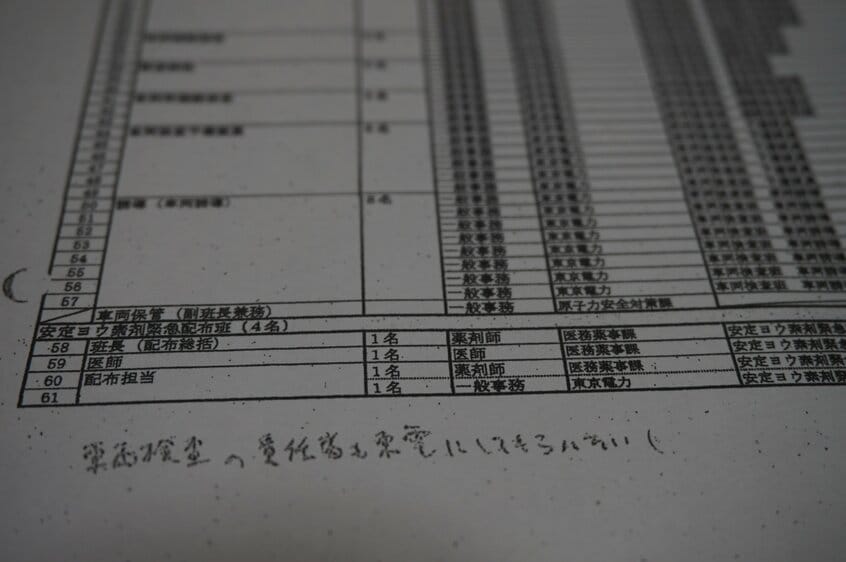

2021年8月18日の非公開協議のテーマは、同年11月に予定していたスクリーニング(避難退域時検査)訓練の配置だった。この検査は30キロ付近で避難してきた車や住民の汚染を測定するもので、多くの人員を必要とする。

前年度に実施された訓練に基づく要員一覧表が協議の配布資料として開示された。驚いたことに、参加人数61人のうち実に43人の所属が「東京電力」。これでも足りないのか、欄外には「車両検査の責任者も東電にしてもらいたい」と手書きで記されていた。

依存を強めていく新潟県

その後、さらに驚くことが判明した。

新潟県から開示された議事録に「当社」という言葉があったことに違和感を覚えて、新潟県の担当課に問い合わせたところ、東電作成の議事録であることを認めたのだ。

非公開協議の議事録まで東電に作ってもらっていた新潟県。そこには、密室の中でも国や東電を厳しく追及していた、かつてのような姿は見られない。

再稼働に向けて進んでいる柏崎刈羽原発。市民の期待に応え、事業者を監視するために必要な緊張感を、新潟県は維持していくことができるのだろうか。

(日野行介)

こちらの記事もおすすめ 【前編はこちら】原発事故の「避難計画」の実効性は… 再稼働に進む東京電力柏崎刈羽原発 「密室」の議事録に見えた新潟県の「変節」