戦後何十年経ってもこうした価値観は継続し、お葬式と結婚式には、長らく見栄と世間体が重視されてきた。

ところが、先祖の仕事を代々継承するというライフスタイルが減少し、いわゆる会社勤めの人が増えると、地域の人たちや仕事関係者に、お葬式の時に次の家長のお披露目をする必要が薄れた。その結果、お葬式が社会的な儀式ではなくなっているのだが、見栄や世間体の意識だけは残っている。

とはいえ、特に2000年以降、男女ともに死亡年齢の高齢化が進んでいる。90歳を超えて亡くなる人が多いということは、子ども世代も多くは60歳以上となっている。

日本のことわざに「老いては子に従え」があるが、これからの時代は、「老いた時には、親族も子どもも高齢者」という時代だ。故人の友人も超高齢だろうし、故人の子ども世代もすでに定年退職するなどしており、社会とのつながりが少なくなるため、お葬式に参列する人が少なくなる。言い換えると、超高齢で亡くなると、必然的に家族や親族だけでのお別れになる傾向にあるのだ。

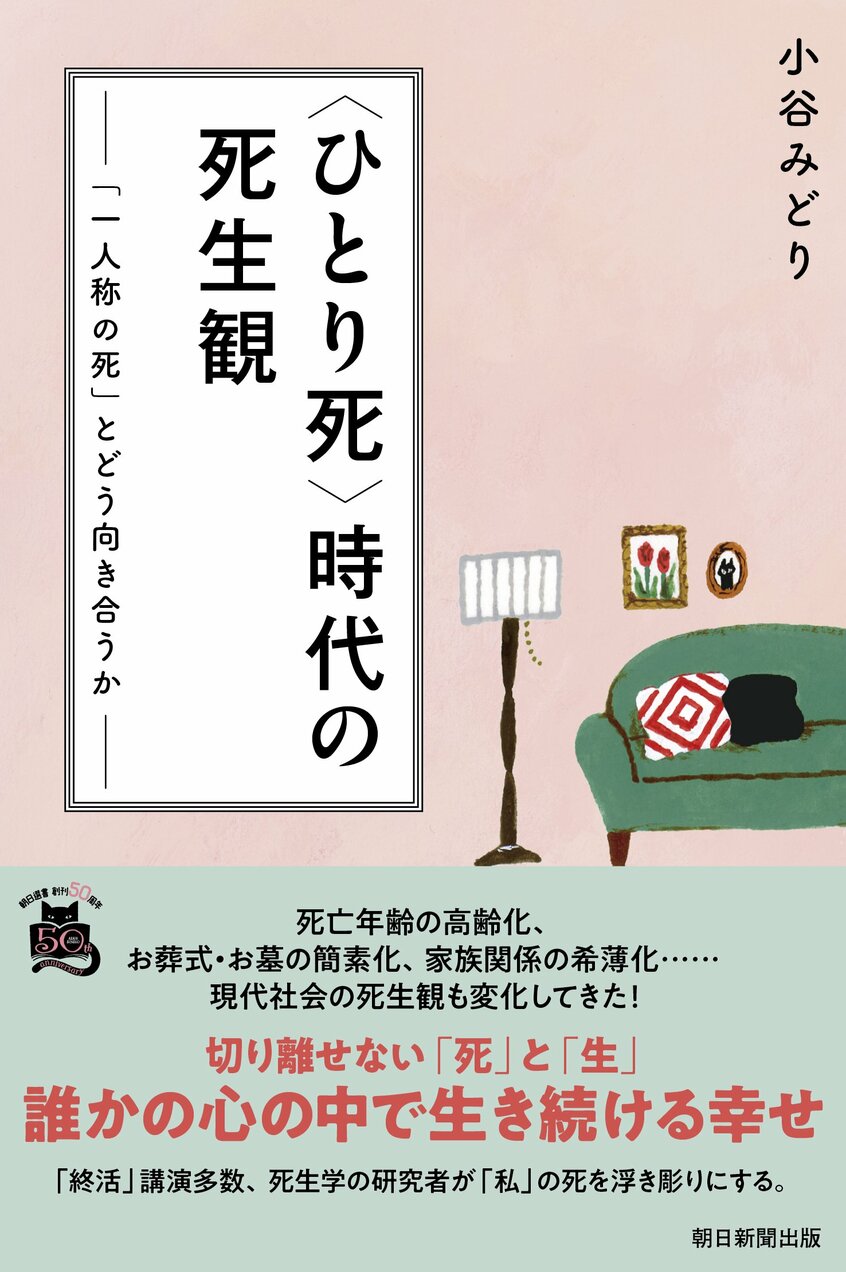

※朝日選書『〈ひとり死〉時代の死生観 「一人称の死」とどう向き合うか』(朝日新聞出版)から一部抜粋

こちらの記事もおすすめ ライフプランに「死」がない 『〈ひとり死〉時代の死生観』著の死生学者が30年前に感じた違和感