『スロウ・トレイン・カミング』につづいてディランは、1980年に『セイヴド』、81年に『ショット・オブ・ラヴ』と、もちろん全編にわたってというわけではないものの、キリスト教信仰をテーマにしたアルバムを発表している。これらを三部作と呼ぶ人も多いようだが、83年、ふたたびマーク・ノップラーと組み、リズム・セクションにはスライ&ロビーを迎えた『インフィデルズ』で従来のスタンスに戻り、85年『エンパイア・バーレスク』、86年『ノックト・アウト・ローデッド』、88年『ダウン・イン・ザ・グルーヴ』と、オリジナル作品の制作に取り組んでいった。85年夏に開催された大規模なベネフィット・コンサート、ライヴ・エイドではキース・リチャーズ、ロン・ウッドと共演し、86年にはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズとのワールド・ツアーの初期段階で2度目の来日公演を実現させている。翌87年にはグレイトフル・デッドとスタジアム・ツアーを行ない、ライヴ・アルバムも制作された。そして、88年夏には現在までつながるネヴァー・エンディング・ツアーがスタートしている。

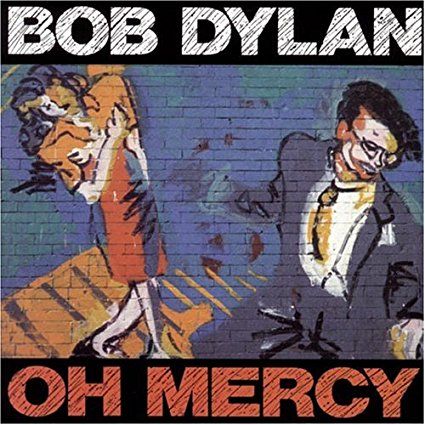

ボブ・ディラン四十代の歩みをざっと振り返ってみたわけだが、この時期の作品や活動は概して評価が低い。たとえば『ノックト・アウト・ローデッド』と『ダウン・イン・ザ・グルーヴ』はあまり話題を集めなかったし、ライヴ盤『ディラン&ザ・デッド』は多くのメディアから酷評された。実際、デッドとのツアーに関しては、本人は乗り気ではなかったそうなのだ。「80年代に取り込まれた」ということだったのかもしれないが、ディランだけではなく多くの本物志向アーティストを苦しめたそのディケイドが幕を閉じようとしていたとき、彼は上質なアルバムを発表し、あらためて強い存在感を示した。世界全体が大きな転機を迎えようとしていた89年の秋リリースされた『オー・マーシー』だ。

自著『クロニクルズ』では『オー・マーシー』に一章が割かれていた。彼自身、大きな意味を持つ作品だととらえていたのだと思うが、その制作は、U2のボノがダニエル・ラノワについて話したところからスタートしている。カナダ仏語圏の出身で、自宅スタジオでの創作活動をたまたま耳にしたブライアン・イーノに認められてチャンスをつかむこととなった彼は、U2の『ザ・ジョシュア・トゥリー』などで大きな成功を収めていた。その男を、ディランの次のステップを託すべきクリエイターとして、ボノは熱心に勧めたのだ。

ラノワは、もともと通常のスタジオでの作業を好まないタイプで、当時ニューオーリンズで暮らしていた彼は、静かな住宅街に建つ古い家に機材や楽器類を持ち込み、録音環境を整えてから、ディランを迎えた。ミュージシャンとスタッフはラノワ人脈で固められ、ネヴィル・ブラザーズからシリル・ネヴィルとドラムスのウィリー・グリーンも参加。全面的にプロデュースを任されたラノワは、エレクトリック・ギター、ドブロ、スティール・ギター、オムニコード(!)なども弾き、セッション全体をリードしている。

ニューオーリンズ的なグルーヴを感じさせる《ポリティカル・ワールド》や《エヴリシング・イズ・ブロークン》、じっくりと聞かせる《モースト・オブ・ザ・タイム》や《シューティング・スター》など、どの曲でも、ディランの曲と言葉と確信に満ちた声を、ラノワ一流のプロダクションがしっかりと支えている。少し前に手を怪我していたことも影響しているのか、ピアノを弾きながら歌った曲が多いことも指摘しておこう。[次回11/24(木)更新予定]