セラピー的な感覚

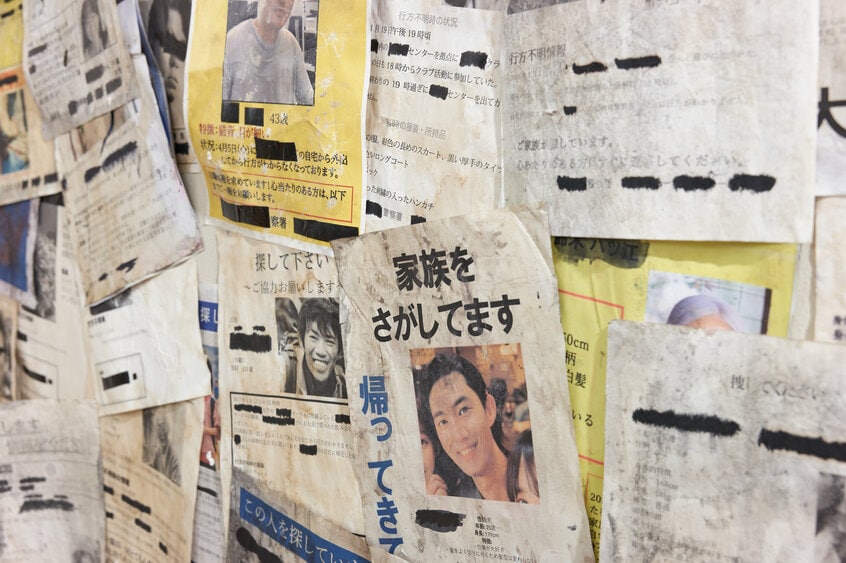

捜索チラシの中に思わず「知った顔がないか」と探してしまうが、展示はすべてフィクションだ。公式ホームページなどでも明示してある。フェイクだとわかっていても、怖い。そう水を向けると、「私にはフェイクだからこそ、という思いもあります」という答えが返ってきた。

「最初に『フィクションです』と言わないことは注目を集める意味では有効でしょう。ただ、『これは本当なのだろうか』に受け手の意識が行ってしまって物語としての没入度は逆に下がってしまうことがある。もったいないなとも思うことがあるんです」

本物という前提の上に偽物が重なっていくという作りよりも、最初にフィクションですと言った上にできる限り「本物」を足していく手法の方が、ぱっと見からしても本物に見える感触があると大森さんは言う。

「最初にフィクションであると明示した方が、怖さだけでなく物語的な面白さにおいても、より強度があると考えています」

展覧会を訪れた客層は20代が最も多く、高校生の姿も。「TikTokやインスタグラムで流れてきて面白そうだなと思った」と人気作家である梨さんのことも知らずに来る人の方が多く、「ホラーファン」の壁を越えて広がったことがいちばん嬉しかったと大森さんは言う。「学校の文化祭か、と思うくらい客層が若かったですね。いま、本当にホラーブームなのだと実感した」とも。なぜいま、ホラーが求められているのか。

「景気が悪いとホラーが流行る、という社会学的な言説もありますが、一理あると思います。私は1995年に生まれて、『日本が良くなりそう』と感じたことは一度もない。私より下の世代はなおさらでしょう。そんな停滞感、どんより感に包まれる中では、明るいコンテンツよりもホラーのような暗いコンテンツを見たいという人が出てくるのが自然だと感じます」

もう一つ指摘したのは、「推し活」ブームとの類似性だ。

「たとえばアイドルなど、自分の代わりにキラキラしてくれる人を見る気持ちよさ。感情のアウトソーシングですよね。ホラーも同じく、何となく嫌な、暗い気持ちを自分の内部で感じるよりもホラー作品にアウトソーシングして感じることで、そこでの救われる感覚、セラピー的な感覚を求めている。そんな背景もあるかもしれません」

(編集部・小長光哲郎)

※AERA 2025年2月24日号より抜粋

![AERA (アエラ) 2025年 2/24 増大号【表紙:富江(伊藤潤二 描き下ろし・蜷川実花 背景写真)】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CfyXVHznL._SL500_.jpg)