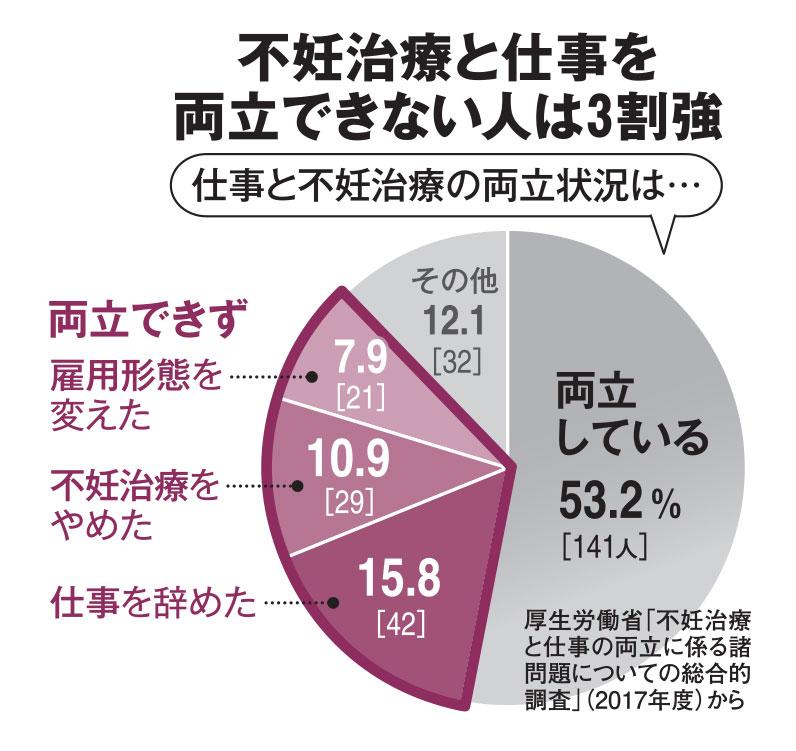

不妊治療と仕事と両立は難しい。2017年度の厚生労働省の調査によると、不妊治療を経験している労働者の約35%が「仕事との両立ができなかった(できない)」と回答していた。そのうち、約16%は両立ができずに退職した。企業による不妊治療と仕事の両立支援策が課題となる一方、社員に寄り添った新たな制度を設けた企業もある。AERA 2023年4月10日号の記事を紹介する。

* * *

石光商事では、昨年4月から妊活・不妊治療を行うための休職制度を新設。働きながら治療を続けたい「働きながら型」の社員には、既存の積み立て有休の利用範囲を拡大し、不妊治療にも使用できる制度に変更した。また、全く仕事から離れてストレスフリーな状態で治療に臨みたい「長期休暇型」の社員にも寄り添えるよう「選べる」制度設計にしたという。

同社の制度づくりは、徹底して、社員の「生の声」をヒアリングするところから始めるのが特徴だ。制度を周知するため、不妊治療を考えた時点からの「相談窓口」を明記した「不妊治療マニュアル」も作成した。

当初から制度作りに関わってきた、東京支店管理部門総務・人事チームの大柿直美さんは言う。

「ヒアリングして驚いたのは、不妊治療といっても、これだけニーズが違うんだという、多様性です。いろんな休み方ができますよと、もう、あらゆる社員のニーズに、制度側が合わせていくようなイメージでできるだけ選択肢を設けた感じです」

不妊治療と仕事との両立は、21年に「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画策定指針が改正され、国としても支援する取り組みを推進している。

不妊体験者を支援するNPO法人Fine理事長の野曽原誉枝さん(55)は、メーカー勤務時代に6年間治療を続け、44歳で出産。そんな経験からこうメッセージを送る。

「私の場合は、治療が38歳からと遅いスタートで、授からない場合もあると想定していました。そうだとしても、仕事は続けていこうと。企業で両立支援に携わる方には、授かりたいと思っても授からないこともあると、知ってもらいたいです」

(ジャーナリスト・古川雅子)

※AERA 2023年4月10日号より抜粋