最も重要な職が内侍司(ないしのつかさ)と蔵司(くらのつかさ)で、前者は天皇の秘書官的な役職、後者は天皇の印綬を管理する仕事である。その他、衣類の裁縫を行う縫司(ぬいのつかさ)、食事を担う膳司(かしわでのつかさ)、書類や楽器を管理する書司(ふみのつかさ)などがあった。

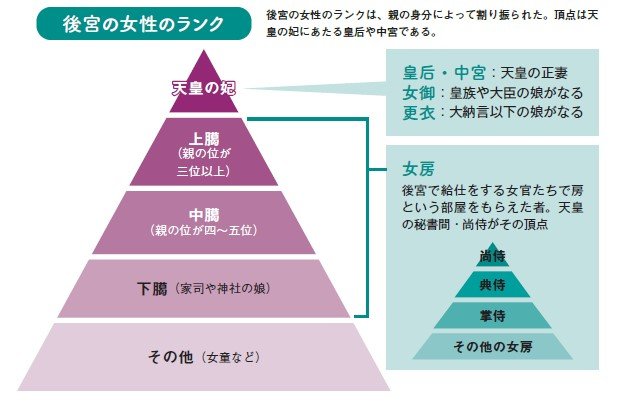

各司の職員の地位は3~4の等級に分かれており、例えば内侍司は尚侍(ないしのかみ)、典侍(ないしのすけ)、掌侍(ないしのじょう)と続いた。ただし、尚侍は天皇に気に入られると女御や中宮になる可能性もあったため、女官の中でも別格の地位であった。

このほか、后に学問を教える御進講も、紫式部ら学才の高い女房の大切な仕事だった。ただ、平安時代は女性が不特定多数の男性に顔を見せることは「はしたない」とされ、異性と関わる機会の多い後宮の仕事に対し否定的な人も多かったという。

(構成 生活・文化編集部 上原千穂 永井優希)

こちらの記事もおすすめ 【大河ドラマ「光る君へ」本日第12話】藤原道長はなぜ「関白」にならなかったのか